暑さに強く、丈夫で育てやすいオクラは、夏の家庭菜園にぴったりの人気野菜です。プランターでも元気に育てられるため、ベランダ菜園でも多くの方に親しまれています。

「ベランダでオクラを育ててみたいけれど、収穫量が少ないからな…」「たくさん植えるスペースもないし…」そんなお悩みを抱えていませんか?

実はこのオクラ、少しの工夫をすることで、プランターでも収穫量をぐんとアップさせることができます。

その秘訣が、「密植」と「下葉かき」という2つの栽培テクニックです。

またオクラは、「買うより育てたほうが断然お得」な野菜のひとつです。

市販のオクラは、少量で高めに感じることも少なくありません。一方で、自分で育てれば、毎日の収穫も可能に!

この記事では、「密植×下葉かき」の工夫を取り入れながら、「満員御礼」レベルの収穫を目指すオクラ栽培のコツを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

合わせて、資材の選び方や、種まき・水やり・支柱立て・摘心といった日々の管理方法、オクラの調理例、栄養成分、ムチンに似ているネバネバ成分の正体・ミューシレージなどについてもご紹介します。

この夏、ご自宅のプランターで、採れたての新鮮なオクラをたくさん収穫してみませんか?

- 目次から気になる項目をクリックすると、その場所へジャンプします。

オクラとはどんな野菜?

オクラの原産地はアフリカ東北部のエチオピア高原からナイル川流域にかけてで、エジプトでは紀元前2世紀から栽培されていたと言われています。

日本には幕末から明治初期にかけて中国を経由して伝わりました。しかし、当初は独特の粘りや青くささが敬遠され、普及しませんでした。

本格的に普及し始めたのは1960年代以降です。戦後、アメリカで品種改良したものが日本に伝わり、広く栽培されるようになりました。今ではスーパーにおいても青果コーナーの定番野菜となっています。

オクラの特徴:夏のベランダ菜園に最適

オクラは、特有の粘りと食感があり、人気の健康野菜です。

- ネバネバ成分が豊富で、夏バテ対策にも最適

- 和・洋・中どんな料理にも使いやすく、生でも美味しい

- 暑さに強く、プランターでも育てやすい家庭菜園向き

オクラは熱帯や亜熱帯で多年草として育ちますが、日本では一年草として栽培されています。

高温と日差しを好み、日本の暑い夏でもよく育ちます。

オクラは、病害虫にも比較的強く、初心者の方でも育てやすい野菜です。

特にプランター栽培にも向いているため、ベランダなどの限られたスペースでも気軽に始められる点も大きな魅力。

一度収穫が始まると、次々と実を付けてくれるため、収穫の喜びを長く味わうことができます。

オクラは、ベランダ菜園にぴったりの特徴がそろった魅力あふれる野菜です。

オクラの基本データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 / 和名 | Abelmoschus esculentus / アメリカネリ(陸蓮根など) |

| 分類 | アオイ科トロロアオイ属(多年草/日本では一年草扱い) |

| 原産地 | アフリカの東北部 |

| 特徴 | 高温を好み、生育旺盛。花も観賞価値あり。莢が若いうちに収穫するのがコツ。 |

| 連作障害 | あり(アオイ科の連作は2〜3年あける。プランターは新しい土を推奨) |

| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |

| 栽培時期 | 5月〜9月(苗の植え付けは5〜6月) |

| 成育適温(気温) | 20~30℃(高温を好む) |

| 発芽適温(地温) | 25~30℃ |

| 種のまき時 | 5月上旬〜中旬(地温25℃以上で直播きが可能) |

| 発芽までの日数 | 5~10日(気温により前後) |

| 苗の植え付け時期 | 5月中旬(市販苗を使用する場合) |

| 収穫時期 | 7月〜9月(早ければ6月下旬から) |

| 収穫まで | 種まきから約60〜80日 |

| 品種例 | 角オクラ・丸オクラ・赤オクラ・白オクラ・多角オクラなど |

| 草丈 | 80cm〜2m(品種・栽培環境により差) |

| 日当たり | 日当たりの良い場所(1日6時間以上が望ましい) |

| 耐暑温度 | 35℃以上にも比較的強い(真夏でも生育可能) |

| 耐寒温度 | 10℃前後(低温に弱い) |

| プランターサイズ | 8〜10号鉢(10L)、60サイズ深型24L) |

| 株間 | 8cm(密植栽培の場合)/通常は30〜40cm |

| 病害虫 | アブラムシ、ハマキムシ、ネコブセンチュウ、うどんこ病 |

| 栽培ポイント | 高温・日当たり・水はけの良い環境で育てる 密植可・下葉かきで風通しを確保 追肥・摘心で収穫増 |

オクラは「買うより育てる!」

オクラは比較的発芽率もよく、種からでも育てやすい野菜です。

市販の苗を買って植える方法もありますが、種を使えば更にコストを抑えることが可能です。

とくに「密植栽培」で複数の株を育てれば、限られたスペースでも、毎日少ししか取れないという問題も解決でき、まとめて収穫して食卓にという贅沢が叶います。

家庭菜園ならではの、新鮮で柔らかいオクラを必要な分だけ収穫できるのも、大きなメリットですね。

オクラ栽培はコスパ抜群!

夏野菜の中でも、家庭菜園の“元が取れる”筆頭格です。

- オクラは1袋数百円の種で、10株以上育てられることも

- 市販の野菜として買うより、毎日新鮮な収穫が楽しめる

- 苗を買うより、種からの方がもっとお得&育てがいあり!

密植スタイルなら、たくさん育てて、たくさん収穫!

プランター栽培でも、しっかり元が取れる夏野菜です。

オクラのおすすめ品種紹介

オクラの主な品種と特徴

角オクラ

スーパーでよく売られている五角形のオクラです。シャキシャキとした食感が特徴。

オクラといえばこの形ですが、成長が早く、すぐ大きくなって硬くなって食べづらいことがあるので、こまめに観察し、適期での収穫が必要です。

丸オクラ

切り口が丸く、最近の家庭菜園でとても人気です。

五角オクラに比べて大きく育っても柔らかいのが特徴。

こまめに収穫に行くことが難しい畑での栽培に向いています。

もちろん、ベランダ菜園でもある程度まとめて収穫できるので、酷暑の中での作業が楽になります。

赤オクラ・白オクラ・多角オクラ

他にも赤や白のオクラなどがあります。

赤いタイプのオクラは、栄養価が高く、加熱すると赤色が抜けて緑色になります。赤色を活かしたい場合には、生で利用します。

オクラの栽培準備:プランター・土・支柱など

オクラ栽培を始めるにあたり、資材を揃えましょう。ここでは、プランターや土の選び方、支柱の準備、そして種から育てる場合と苗から育てる場合の具体的な方法について解説します。

プランター

オクラは根を深く張るため、通常は深さのあるプランターを選ぶとされていますが、密植栽培では深さ20cm程の鉢でも十分に育ちます。

- 深さ: 20cm程度の中深型

- 幅(容量): 10L前後

私は鉢底石いらずの8号スリット鉢を数個使用します。

底の内径が小さいため、プランターラックなどにおくことも可能です。

土

オクラは水はけと水もちの良い、肥沃な土を好みます。

プランターに種を巻く場合:野菜用培養土

初心者の方には、元肥が配合されており、すぐに使える市販の野菜用培養土が最も手軽で安心

ポットまきの場合:種まき培土

ポット苗に種をまいて育苗する場合には、種まき培土を使用します。

最終的にリサイクル用土を使用したプランターに植え替える場合であっても、種まき専用の培土を使用した方が、育苗が失敗しにくいです。

私もここ数年間、プランターの土は買い足していませんが、ポットに種を巻く場合は専用の「種まき培土を」使用しています。

支柱と紐など

オクラは支柱を立てない場合もありますが、草丈が1.5m〜2mほどに生長するため、茎が細めに育つ密植栽培では、風などで倒れないように、支柱を立てると安心です。

支柱

プランターの大きさに合わせて、直径8mm・長さ90cm前後の支柱を用意します。

紐またはサポート支柱

支柱を紐や横の支柱で繋ぐと、より頑丈にオクラの茎や葉を支えることができます。

私は、直径8mmの支柱に合わせて、こちらで株の周りを囲むようにしています。

階下へ落下しないよう、危険のない場所に使用します。

リング支柱も手軽に設置することができて便利です。

お手持ちのリング支柱に継ぎ足して、高さを調節できるタイプ

支柱を立てる時期

- 草丈が20cmくらいに生長し、株が不安定になる前に

- 密植栽培では茎が細めに育つため、実が重くなると倒れやすくなる

支柱の立て方

- 株元から少し離れた場所に

- 3〜4本の支柱を使って株を囲むように挿す

- 支柱と支柱の間に、数段の紐を張る

- 成長に応じて、紐の高さを増やしていくとより安定

オクラの種まきの方法

種からオクラを育てるのは、コストを抑えられ、多くの株を育てたい場合に最適です。オクラの種は硬いため、発芽率を高めるための工夫が必要です。

種まき時期

オクラの種まきは、気温が十分に高くなる5月上旬〜7月上旬頃が適期です。発芽適温が25〜30℃と高いため、地域の気候に合わせて、晩霜の心配がなくなり、最低気温が15℃以上になるのを確認してから始めましょう。

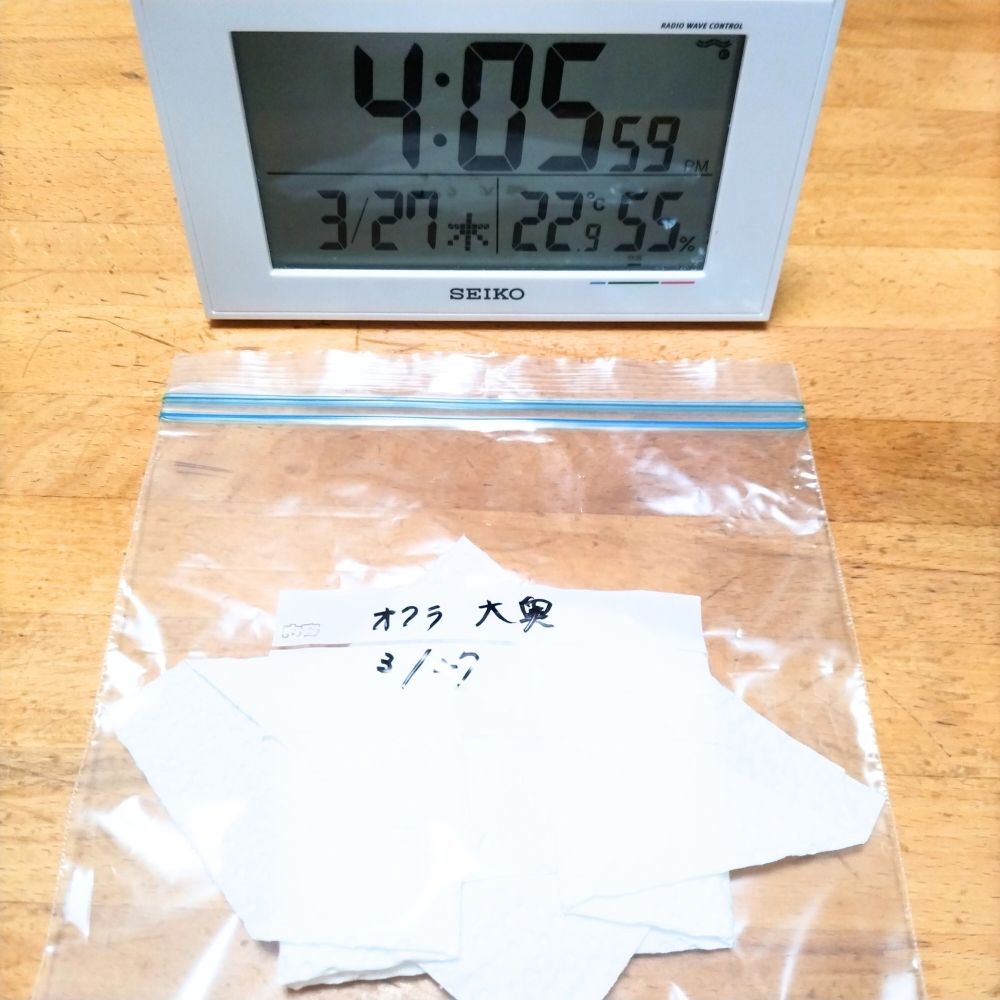

発芽率を高める工夫:「腹巻き作戦」で催芽

オクラの種は「硬実種子(こうじつしゅし)」で硬い殻に覆われているため、そのままでは発芽しにくいことがあります。

一晩水に浸す(催芽法)

種まきの前日に、種を半日〜一晩(12〜24時間)ほど水に浸しておくと、吸水して発芽しやすくなります。

うっすら根が見え始めています

全ての種から根が出ました

「腹巻き作戦」

より効果的なのが「腹巻き作戦」。

まだ肌寒い早春の種まきになるため、私の場合は「腹巻き」に入れて更にもう1日程度の時間をかけ、完全に発根(芽出し)させます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

種まきの方法

プランターへの直まき・育苗用のポットにまく際、どちらも種まき前に培養土が乾いている場合は、培養土に水分を与え湿らせておきます。

これも、種まき成功の鍵になります。

水分量は手で握った土を軽くつつくと土が崩れる程度です。

直まき(プランターに直接まく)

- プランターの土に、まき穴を深さ2cm、株間8cm、8〜10ヶ所(プランターの大きさに合わせて)開ける

- 1カ所に1粒種をまき、土をかぶせ、上から押さえる

- プランターの底から水が流れるまで、たっぷり水やりする

- 途中、生育が遅れたり、止まってしまう株の数を考慮し、少し多めにまいておく

初期のたっぷり水やりは、この1回のみです。

開花までの水やりは、控えめにします。

ポットまき(育苗ポットで育てる)

- 7.5〜9cmの育苗ポットに土を入れ、深さ2cm程度のまき穴を3〜4ヵ所あける

- 1穴に1粒ずつ種をまき、薄く土をかぶせ押さえる

- タネが動かないように、水を与える

- 本葉が3〜4枚になったら、早めにプランターに定植

必要に応じて:ビニールや防虫ネットで保護

オクラは寒さが苦手なので、春先など気温が低い日が続く場合は、支柱を早めに立ててビニール袋に直径5cm程の穴を開け、保温します。

私は生育初期には、防虫ネットもかけるようにしています。

ガッチリした苗作りのために、ケイ酸カルシウム資材のイネニカもまきました

楽天市場には、イネニカのお試しサイズもあります>>楽天市場公式サイトで見る

オクラの苗の植え方

ホームセンターや園芸店で苗を購入して植え付ける方法は、手軽に栽培を始めたい方におすすめです。

植え付け時は、間引きはせずに、そのまま定稙するのがポイントです。

オクラは直根性のため、根を痛めないよう優しく取り扱うことも重要です。

良い苗の選び方

- 茎が太く、がっしりしている: 細くひょろひょろしている苗よりも、茎がしっかりしている苗を選ぶ

- 葉の色が良い: 葉色が濃い緑色で、病気や虫食いの跡がないもの

- 節間が詰まっている: 葉と葉の間隔(節間)が徒長して長く伸びていない、ずんぐりとした苗が理想

- 根鉢の状態: ポットの底から白い根が少し見えている程度が健全な根鉢。根がぎっしり回りすぎている(根詰まりしている)苗は避ける

植え付け時期:15℃以上が目安

種まきと同様に、気温が十分に高くなる5月上旬〜7月上旬頃が適期です。晩霜の心配がなくなり、最低気温が15℃以上になるのを確認してから植え付けましょう。

植え付けの準備:土は軽く湿らせておく

プランターと土の準備: 事前にプランターに土を入れ、土が乾いている場合には水を与えて湿らせておきます。

植え付けの方法:間引きをしない!

- 植え穴を掘る

- プランターの土に、苗の根鉢がすっぽり入るくらいの植え穴を掘る

- 密植する場合は、株間を8cm程度になるように開けて穴を開ける

- 植え穴に水を注ぐ

- 定食後に苗の根が水分を求めて、根はりがよくなりる

- 定食後に苗の根が水分を求めて、根はりがよくなりる

- 苗をポットから出す

- ポットを逆さまにし、底から根鉢を軽く押しながら、丁寧に苗を取り出す

- 根鉢が崩れないように注意

- 間引かずに、ポットの土ごと植える

- オクラの根は直根性で傷つきやすいため、崩さないで植える

- 植え付ける

- 掘った穴に苗を置き、ポットに入っていた時と同じ高さになるように土をかぶせる

- 深く植えすぎると、茎が腐る原因になることがある

- 水やり

- 植え付け後は、株元にたっぷりと水を与え、土と根鉢をしっかり密着させる

オクラの「密植栽培」:細くてもきちんと着果!

オクラの収穫量をグッと増やしたい方におすすめなのが「密植栽培」です。特にスペースが限られたベランダでは、この方法が大きな効果を発揮します。ここでは、密植栽培とメリットや注意点についてご紹介します。

茎が細く、背丈が低いうちから着果しています

密植栽培とは?

「密植栽培」とは、通常よりも株と株の間隔を狭くして、より多くの株を育てる栽培方法です。

オクラは密植に強く、スペースが限られたベランダでもたくさん収穫することが可能になります。

ベランダ菜園において密植栽培を取り入れると、以下のような嬉しいメリットがあります。

密植のメリット:4選

- 収穫量がアップ:

密植することで、同じプランターでも植えられる株数が増え、その分収穫できるオクラの数も多くなります。 - 株の勢いを抑える:

栄養が分散されるため、成長スピードが抑えられ、柔らかい実を収穫できます。 - 株同士が支え合う:

株同士が自然と支え合うため、強風による倒伏を防ぐ効果があります。 - スペースを有効活用できる:

限られたスペースでも効率的にたくさんの株を育てられます。

密植栽培のポイント:「水・追肥」と「下葉かき」も併用

オクラの密植栽培のポイントは、以下のようになります、

水やりと追肥はこまめに

株数が多い密植栽培では、開花以降に水や養分を多く吸収します。特に夏場は水切れに注意し、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えましょう。肥料も通常より多く必要になることがあるので、定期的な追肥で株を元気に保ちましょう。

「下葉かき」と併用でさらに収穫アップ

密植栽培のデメリットである風通しの悪さは、下葉かきで解決できます。株の下部の古い葉をこまめに取り除くことで、病気を予防し、実つきを向上させます。密植と下葉かきは、セットで行うとより大きな効果を発揮します。

オクラの「下葉かき」:風通しアップで病害虫を防ぐ!

オクラ栽培で「密植」と並んで収穫量を増やすカギとなるのが、「下葉かき」です。

株元の葉を適切に取り除くことで、風通しが良くなり、病害虫を防ぐだけでなく、花や実のつき方もよくなります。

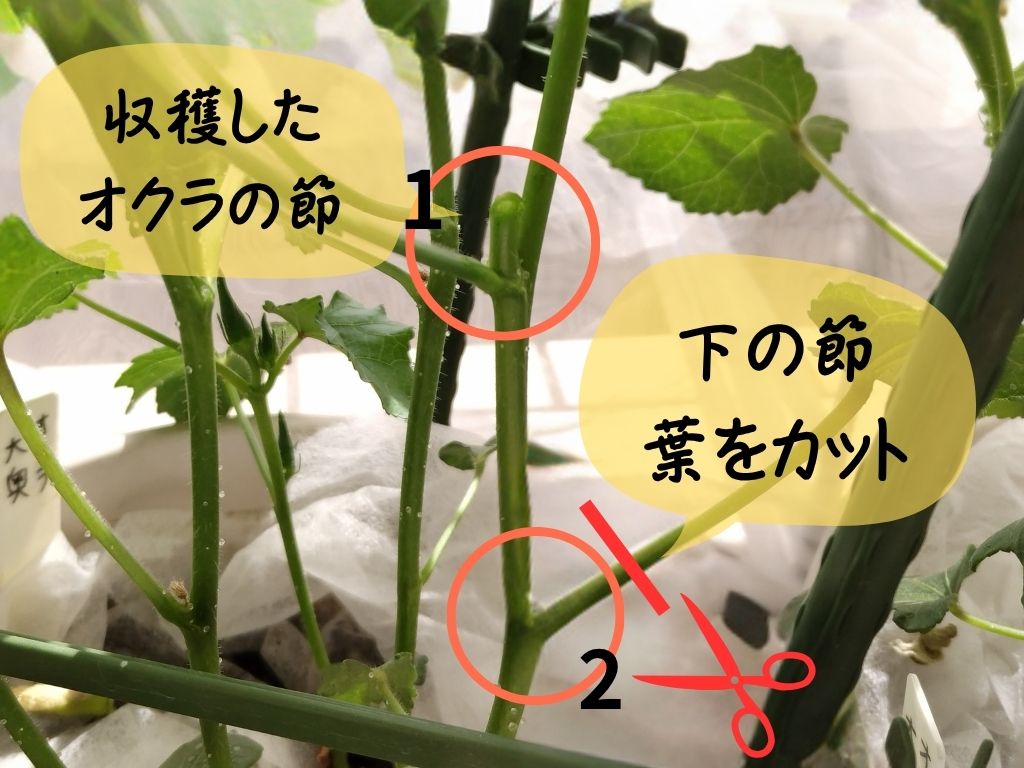

オクラの下葉かきの目安

- 最初のオクラの収穫と同時に始めましょう。

- オクラの実を収穫した節の

- もう一つ下の節にある葉 を取る

下葉かきの注意点:清潔なハサミで、不要な葉の摘葉も

下葉かきは、株を傷つけないよう慎重に行いましょう。

- 清潔なハサミを使う:

- 葉の付け根を、消毒したハサミで切り取ります。

- 葉の付け根を、消毒したハサミで切り取ります。

- 不要な葉も取り除く

- 地面に近い日当たりの悪い葉や、黄変・しおれた葉も一緒に摘み取ります(摘葉)。

- これらの葉は病害虫の温床になりやすいためです。

下葉かきのメリット:風通し・日当たりアップで病害虫予防

下葉かきは、風通しや日当たりを良くすることで、病害虫の発生リスクを抑える働きもあります。

- 風通しが改善される

- 蒸れによる病気(うどんこ病など)の発生を防ぎます。

- 日当たりが確保される

- 下の方の実までしっかりと育ちやすくなります。

- 害虫の温床を減らす

- アブラムシやハダニの発生を抑制します。

下葉かきの調整:株の様子に合わせて

下葉かきは、オクラの成長に合わせて行うことが大切です。

株の様子に応じて調整を

実を収穫した節の1つ下にある葉が基本ですが、株の状態を見てカットする部分を変えていきます。

- 株が順調に育っている場合:実を収穫した節の1つ下にある葉

- 株全体が元気で、次々と新しい葉や実が上方に伸びている場合は、通常の摘葉とする

- 株全体が元気で、次々と新しい葉や実が上方に伸びている場合は、通常の摘葉とする

- 株の勢いが強い、または大きすぎる場合:収穫した実と同じ節にある葉

- 肥料の効きすぎなど、総勢が強すぎると感じた場合は、収穫した実のすぐ下の葉を取り除く

- 肥料の効きすぎなど、総勢が強すぎると感じた場合は、収穫した実のすぐ下の葉を取り除く

- 株の勢いが弱い、または小さい場合:カットしない

- 黄色く変色した葉や、明らかに病気になっている葉など、株にとって不要な葉に限定して取り除く

- まだ株の生長が十分でない段階で葉をたくさん取りすぎると、光合成能力が低下し、かえって株を弱らせてしまうことがある

元気な株は積極的に下葉を取り、勢いが弱い株では葉を残し気味にして、黄色い葉や不要な葉だけを取るようにします。

このように「収穫」時には「下葉かき」もセットで行うように心がけましょう。

下葉かき(摘葉を)する際、下の方のわき芽を1つ残しておくと、摘心後にスムーズに脇芽が伸びて主枝に移行できます。

この後の記事で説明する摘心の予定がある場合は、わき芽の選定も意識しておきましょう。

オクラの水やり:コツと注意点

オクラを元気に育てるには、「水やり」がとても重要です。

オクラに必要な水分量は、成長段階に応じて変化していきます。

栽培初期には水のやりすぎが根腐れの原因となりやすく、逆に夏の暑い時期には、水切れを起こしやすくなります。適切なタイミングと量を見極めることが成功のカギとなります。

時期別:水やりの目安

オクラの水やりは、成長段階に応じた方法がポイントになります。

成長初期は控えめに、途中から後半にかけてたっぷりに増やしていく、という流れです。

種まき〜発芽まで

- 最初の種まき時のみ、たっぷり水を与える

- ジョウロのはす口(シャワー口)を使い、少し離れた場所から水を流し始め、一定の水量になったら、種が流れないように注意して、水をかける

- その後、特に発芽までは水は控えめに

苗の定植時

- 苗を植え付けた場合も、初回のみ、やさしくたっぷりと水やりをする

- その後は、控えめに

生育初期(本葉が出てから)

- 土の表面が乾いたら水を与える

- 加湿に注意

生育中期

- 株が大きくなるにつれ、水の吸収量も増える

- 土の表面が乾いたら、しっかり水を与える

- 天気の悪い日が続く場合は、控えめに

開花〜収穫期

- オクラは開花から数日で実を収穫できるほど生長が早いため、特に水を必要とする時期

- 毎日、プランターの底から水が流れ出るくらいたっぷり水を与える

- 特に真夏は、朝と夕方の1日2回の水やりが必要なことも

水やりのトラブル

水が足りない場合

- 株の生育が止まり、葉が小さくなる

- 花が落ちたり、実が育たずに落果する

- 実が硬くなり、食味が低下する

- イボ果・曲がり果ができる

- 株が弱って病害虫にかかりやすくなる

水が多すぎる場合

- 根腐れを起こして株全体がしおれる

- カビなどによる病気(立ち枯れ病など)が発生しやすくなる

- 土中の酸素が不足して、栄養吸収がうまくできなくなる

プランター栽培での注意点

プランターでのオクラ栽培の初期段階では、受け皿に水が溜まったままになっていると根腐れの原因になることがあります。

一見相反するようですが、成長段階に応じての適切な水やりで、オクラを健康に育てたくさんの美味しい実を収穫しましょう。

追肥:葉の大きさで栄養状態がわかる!

オクラは、次々に実をつける夏野菜。

「肥料喰(ぐ)い」と言われて、特に収穫が始まってからは多くの栄養を必要とするため、定期的な追肥が必要です。

追肥はいつ?:一番花が咲いたら

- 一番花が咲き始めた頃

- 最初の追肥のタイミング

- この時期から実をつけ始め、多くの栄養を必要とするようになる

追肥の方法:水やりをかねて液肥

- 説明書に記載された規定量にそって薄めた液体肥料を、水やり代わりに株元へ注ぐ

※使用量を守って使いましょう。- 以降は1週間に1回程度のペースで追肥

- 株の様子を見ながら調整する

肥料の効き具合:葉の形状でわかる

オクラは葉の様子から、肥料が足りているか、あるいは過剰になっていないか、が読み取れる野菜です。

【肥料がちょうど良い】葉がふっくらときれいな形で、花や実が順調につく

- 開花や着果が順調

- 葉が濃い緑でツヤがある

- 葉に厚みがあり、広がりも大きい

- 新芽がよく出て、茎もしっかりしている

【肥料不足】葉が細く、切れ目が入ったようになる

- 葉が細く、切れ込んでいる

- 葉が薄い黄緑色になり、特に下葉が黄色くなる

- 葉や実が小さく、生育がゆっくりになる

- 下葉が枯れ落ちる、実の数が少ない

規定通りの液肥をあげていましたが、猛暑で水分が不足し吸い上げられなかったようです。

固形肥料による置き肥、水やり・追肥を増やす、などを検討します。

【肥料過多】葉が異様に大きく緑が濃い、繁茂しすぎている

- 葉が不自然に濃い緑色で、硬くなっている

- 葉が丸まったり、しおれたりしている(肥料焼け)

- 花が咲かず、実がなかなか付かない(栄養過多で葉ばかり繁る「つるボケ」)

適切なタイミングで追肥を行うことで、オクラは長期間にわたり実を付け続けてくれます。

オクラからのサインを見逃さないように、葉の状態を確認していきましょう。

オクラの病害虫:予防と対策

オクラは比較的育てやすい野菜ですが、生育初期や高温多湿の季節になると、病気や害虫が発生しやすくなります。

オクラの主な病気

- うどんこ病

- 葉の表面が白い粉をふいたようになり、光合成を妨げる

- 風通しの悪さや湿度の高さが主な原因

- 立ち枯れ病

- 糸状菌(ピシウム、リゾクトニア等のカビ)による

- 発芽後、茎の根元が腐り、株全体がしおれる病気

- 土の水はけが悪いと発生しやすく、土壌中の病原菌が原因

- センチュウ被害等で根傷があると発病しやすくなる場合がある

- 青枯病の初期と誤認されることもある

- 青枯病

- 細菌(ラルストニア・ソラナセアラム等)による

- 日中に葉がしおれ、夜間回復。一気に株全体が緑のまま萎れ、枯死。

- 地温25℃以上で発生しやすい

- 初期は立枯病や萎凋病と症状が似る場合あり区別が困難

- センチュウで根が傷つくことで感染リスクが上がる場合がある。

オクラの主な害虫

- アブラムシ

- 新芽や葉の裏に集まり、汁を吸って株を弱らせる

- ウイルス病の媒介になることも

- ハダニ

- 乾燥した環境で発生し、葉の裏に寄生して白い斑点やカスレ模様を作る

- 重症化すると葉が白く変色し、クモの糸のようなものを張ることも

- カメムシ

- 実を吸って変形や硬化を引き起こす

- 実を吸って変形や硬化を引き起こす

- ハマキムシ

- 葉をくるりと巻いてその中に隠れながら食害

- 葉がべられるだけでなく、巻かれた葉の中は風通しが悪くなり、病気の温床に

- 葉が丸まっていたら中を確認し、取り除く

- センチュウ(線虫)

- 土の中に生息する小さな虫で、根に寄生して栄養を吸い取る

- 被害が進むと根がコブ状にふくらみ、株全体の生育が悪くなる、葉が黄色くなる、実付きが悪くなるなどの症

- 見た目では気づきにくく、土の中でじわじわと進行

- 立ち枯れ病・青枯病の原因になりやすい

オクラにつく丸い粒の正体は?:オクラ自身が分泌する粘液成分

これって病気?虫?オクラの茎や葉に付く粒(つぶ)の正体

Q.オクラの葉や茎につく「つぶ」は病気?虫の卵ですか?

A.いいえ、オクラ自身が出すネバネバとした植物性の粘液(ミューシレージ)です。

・オクラは茎や葉からもネバネバした粘液(ミューシレージ)を分泌

・この成分が粒状に見えることがあり、虫の卵や病気と勘違いされやすい

・昔は「ムチン」と言われていた

・実際はペクチンなどからなる、植物由来のミューシレージ

・ふき取っても再び分泌されるが、無害なので心配なし

粒の正体はネバネバの元です。見た目が虫の卵のようでも、病害虫ではありません。

株が元気に育っている証拠です!

どうぞ、安心して栽培を続けてください。

病気・害虫の予防と対策

病害虫の被害を最小限に抑えるためには、日頃からの予防と、早期発見・対策が重要です。

予防策

- 風通しと日当たりを良くする

- 下葉かきの実施

株の内側に光と風が通るよう、不要な下葉を定期的に取り除く - 密植しすぎない

プランターのサイズに合った株数で、過密状態を避ける

- 下葉かきの実施

- 土と水の管理

- 水はけの良い土を使う

立ち枯れ病や根腐れを防ぎます。センチュウ被害も、過湿な環境では広がりやすい - 水やり後の受け皿の水は捨てる

受け皿が常に濡れている状態を避ける

- 水はけの良い土を使う

- 連作を避ける

- 使用済みの土の再利用に注意

- センチュウや病原菌が残っていることがあるため、再利用する場合は土のリフレッシュを行う

- 環境を清潔に保つ

- 枯葉や雑草はこまめに処理

病害虫のすみかになりやすい場所を減らす

- 枯葉や雑草はこまめに処理

コンパニオンプランツの活用

マリーゴールドやネギ類などの特定の害虫を寄せ付けにくい植物を(コンパニオンプランツ)と呼びます。

コンパニオンプランツをオクラの近くに植えたり、栽培後に土壌にすき込みます。

- ネギ類

- においがアブラムシなどの害虫を忌避

- においがアブラムシなどの害虫を忌避

- マリーゴールド

- センチュウを忌避

- コンパニオンプランツやすき込むことで有効

- えん麦

- サレセンチュウの密度抑制

- 栽培後、土壌にすき込むことで効果を発揮

発生時の対策

観察と早期対応

- 毎日の水やり時に葉裏や茎、株元を観察し、異常がないかチェック

物理的除去

- アブラムシ、カメムシなどは、手で取り除くか、テープで捕獲

- 葉を巻いているハマキムシは、葉をカット

- ヨトウムシは夜に見回って捕殺

水で洗い流す

- アブラムシなどは、勢いよく水をかけることで洗い流せることも

自然由来農薬の使用

大量発生した場合は、アーリーセーフなど、自然由来の薬剤の使用を検討します。

- アーリーセーフ

- 食品成分由来の安全性の高い殺虫剤を使用

- アブラムシやハダニ、うどんこ病にも効果あり

※使用時はラベルをよく読み、使用量・収穫までの日数制限を守りましょう。

害虫(アブラムシ、ハダニなど)、うどんこ病に

連作を避ける:土壌のリフレッシュも重要

センチュウや土壌病害のリスクを下げるためには、「連作を避ける」ことがとても重要です。 オクラを毎年同じ土で育てていると、センチュウや病原菌が土中に残って繁殖しやすくなります。

プランター栽培の場合も、翌年は新しい培養土に替えるか、リフレッシュした土を使用しましょう。

オクラの病害虫は、このように早期発見と対策が、長く元気に育てるコツです。

オクラの開花:食べることも可能

オクラの開花

野菜の中で一番美しいと言われるオクラの花。

レモンクリーム色で、同じアオイ科のハイビスカスに似ています。

おいしく食べることができるよう、花の部分を大きめに品種改良された「花オクラ(トロロアオイ)」も存在します。

角オクラや丸オクラなど、通常は実を収穫するオクラの花も食べることができます。

- エディブルフラワー(食用花)として、サラダなどののトッピングに

- お浸し

- 天ぷら

オクラの花にも、実と同様にぬめりがありますが、また違う食感を楽しむことができます。

オクラの花の寿命は非常に短く、朝に開花し、昼下がりや夕方にはしぼんでしまいます。

オクラの収穫:小さく取って収穫アップ・種取り可能な品種も

丹精込めて育てたオクラがいよいよ収穫を迎えると、喜びもひとしおです。

ここでは、収穫の適期と方法、収穫量をアップさせるポイント、さらにベランダ菜園ならではの「種取り」についてもご紹介します。

収穫の目安:取り遅れに注意

オクラは成長がとても早い野菜。特に夏場は、花が咲いてからわずか数日で収穫適期になります。

- 開花から3日後(夏は1日で急成長)

- 莢の長さが5〜10cm程度

- 手で触ってみて、適度な弾力がある状態

育ちすぎると莢が硬くなり、筋っぽくなってしまいます。特に五角オクラは早めの収穫が肝心です。

収穫の方法

- ハサミを使用:手で無理に引っ張ると株を傷めるため、清潔なハサミで付け根から切り取る

- 手袋の着用をおすすめ:莢のうぶ毛で肌がかゆくなることがあるため、軍手や園芸用手袋を着用

- 朝のうちに収穫:オクラは朝摘みが新鮮・水分も多く、味もやわらかく感じる

…と言われていますが、ベランダ菜園ではいつでも取り立てを楽しめるため、私は水やりついでなどの取りたい時、食べたい時に収穫しています。

水やりと同時に液体肥料をかける場合は、味など変わってしまうために、追肥直後の収穫はしないように注意が必要です。

収穫量アップのコツ:小さめで収穫を!

小さく育てて、大きな収量に

ベランダにおけるプランター栽培では、オクラを小さめで収穫することがポイントです。

小さい分、一度に取れる量は少ないかもしれませんが、株の成り疲れを防ぎ長期にわたり収穫することができます。

また、収穫が刺激になり、次の花芽の発生を促します。

結果的に、収穫量のアップにつながります。

オクラの美味しい食べ方:夏バテ対策にも◎

オクラは、下茹でなどの手間がほとんどかからず、簡単に使える万能野菜。

収穫したての新鮮なオクラは、生でも加熱しても美味しく、調理の幅がとても広いのが特徴です。

まずは「生」のまま、がおすすめ!

実(じつ)は新鮮なオクラは、生のまま食べることができます。

クセが少なく、スライスしてサラダや和え物にも◎。

ぜひベランダから取り立てをかじってみてください。驚きの美味しさです!

ただし、アレルギーなど敏感な方は、加熱してから使うのが安心です。

基本の下処理

- 気になる場合は、塩をまぶして軽くこすり(産毛の除去)、水で洗い流す

- または、熱湯でさっと下ゆで(1分程度)してから調理する

おすすめの調理方法

| 食べ方 | 説明 |

|---|---|

| 刻みオクラ | 生や茹でて細かく刻むだけで、ネバネバたっぷりの薬味に。納豆・冷奴・麺類・ご飯に。 |

| おひたし | かつお節+しょうゆのシンプルな味付けが人気。 |

| 炒め物 | ベーコンやツナと炒めても美味。ごま油との相性も◎。 |

| 天ぷら | 穴を開け衣で包んで揚げると、粘りがやわらぎ、外はカリッと中はトロッとした食感に。 |

| スープ・味噌汁 | 汁物に最後に加えると、とろみが出て喉ごし・消化にも良く仕上がります。 |

| ピクルス | 酢漬けにして保存食にも。輪切りで彩りのアクセントにもなります。 |

電子レンジでの加熱・揚げ物での注意事項

オクラを電子レンジで調理したり、天ぷら・素揚げなどをする場合には

急激な高温の加熱により、破裂しやすくなります。

破裂を防ぐために、切り込みを入れたり、爪楊枝で数箇所の穴をあけて、中の蒸気が逃げられるようにしましょう。

オクラの調理例

お料理・盛り付けともに得意ではありませんが、どなたかの参考になれば幸いです。

オクラとウインナーのオープンオムレツ

ウインナーと一緒にオープンオムレツに。オクラは淡白な味わいなので、洋風のお料理にも合います。

オクラの3色そぼろ丼

毎年7月7日の「七夕の日」に作っています。オクラの切り口がお星様のようで、子供が小さい時に喜んでいました。

そうめんの方がより天の川の雰囲気が出ますが、我が家では丼も人気です。

オクラの梅豆腐和え

オクラを豆腐・梅干し・鰹節で和えています。煮切ったみりんと少量のわさびが味のポイント。柔らかい豆腐とコリコリしたオクラの食感が対比して◎

オクラ冷やしトマトしゃぶ

冷しゃぶをトマト味に。今回はズッキーニの割合が多かったので、オクラは縦に切ったものもトッピングして断面をアピール。

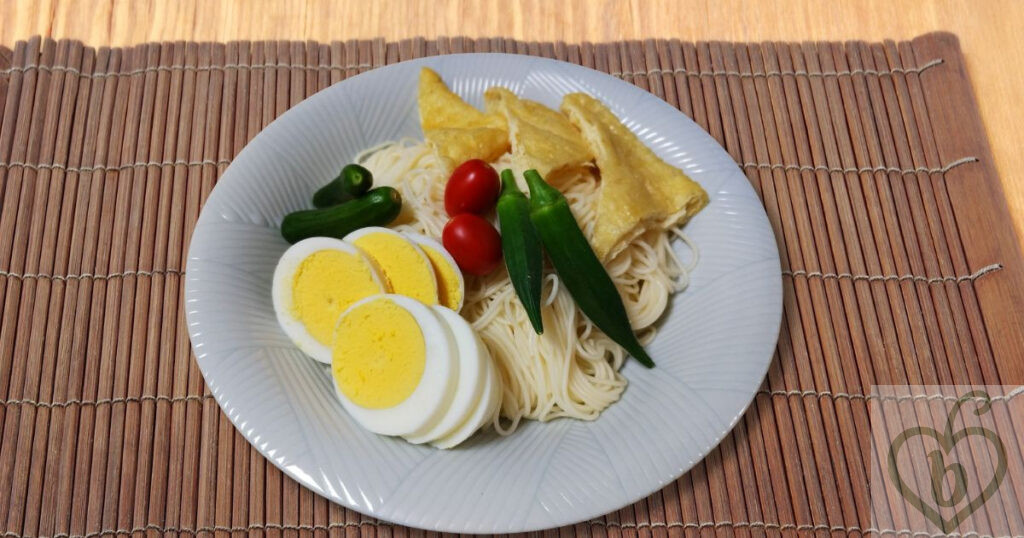

オクラのせそうめん

ベランダ菜園で取れたミニトマトとミニきゅうりも一緒に。ゆで卵と油揚げも添えて、お肉なしでも満足の一品です。

フレッシュな生のオクラでも、煮浸しにしたオクラでも合います。

オクラの栄養成分|ネバネバだけじゃない!高い栄養素

オクラは、夏の食卓を彩るネバネバ野菜として知られていますが、実は栄養価の高さや調理の幅広さも大きな魅力です。ここでは、家庭菜園で育てた新鮮なオクラをもっと楽しむための情報をご紹介します。

栄養成分の特徴:カルシウムはほうれん草の約2倍!

オクラは、粘り成分の「ミューシレージ」や「ペクチン」による整腸作用・胃腸の保護・血糖値の上昇抑制などが注目されていますが、実はカルシウムも豊富に含まれています。食物繊維が多いのも特徴的です。

オクラ・ほうれん草の栄養比較

オクラ・ほうれん草の栄養比較(100gあたり)をまとめてみました。

| 栄養成分 | オクラ(生) | ほうれん草(生) |

|---|---|---|

| エネルギー(kcal) | 30 | 20 |

| 食物繊維(g) | 5.0 | 2.8 |

| カルシウム(mg) | 92 | 49 |

| 葉酸(μg) | 110 | 210 |

| ビタミンC(mg) | 11 | 35 |

| カリウム(mg) | 280 | 690 |

| β-カロテン(μg) | 670 | 4200 |

引用:日本食品標準成分表(八訂) 増補2023年 文部科学省「食品成分データベース」より抽出

このデータベースは、文部科学省が開発したものであり、試験的に公開しているものです。

オクラのネバネバ成分は:ムチンではなく、ミューシレージ

オクラのネバネバ成分は:ムチンなの?

オクラのネバネバ成分の正体は、ムチン?

オクラに見られる植物性のネバネバ成分も、ムチンと総称されることが多いですが、

正確にはムチンではなく、ミューシレージ(mucilage)です。

科学的には,ムチンは動物界(Kingdom of Animalia)だけに存在し,植物やキノコ類には見いだされていないのが現状である3).英語では動物粘液のmucusに対して,植物粘液はmucilageと別名称で,そもそも混同するはずがない.しかし,わが国では,研究者,調理士,栄養士などのプロにも「学校でそう習った」

という方が多数いる

ムチンとミューシレージの違い

| 正しい呼称 | 由来 | 主成分 | 存在場所 | 役割 |

|---|---|---|---|---|

| ムチン(mucin) | 動物性 | 高分子糖タンパク質 | 唾液・胃腸などの器官・ウナギなど | 粘膜保護・潤滑等 |

| ミューシレージ(mucilage) | 植物性 | 多糖類(ペクチン等) | オクラ・山芋・昆布等 | 水分保持・粘性等 |

このようにムチンとミューシレージは、由来や主成分も違います。

とはいえ、オクラのネバネバ成分にも嬉しい効果が豊富に含まれています。

オクラのネバネバ成分:夏バテ対策にも嬉しい「ミューシレージ」

オクラの粘りの正体ミューシレージ(mucilage)は、食物繊維「ペクチン」などの成分です。

これらは次のような健康効果が期待されています

- 胃腸の粘膜を保護し、夏バテや胃もたれを予防

- 血糖値の上昇を穏やかにする

- 腸内環境を整え、便通の改善に寄与

特に夏の暑い時期には、冷やしても、火を通しても食べやすいオクラは、栄養と機能性を兼ね備えた野菜として重宝されます。

オクラでかぶれやアレルギー?対策も確認を

オクラを育てたり調理したりする中で、皮膚トラブル・アレルギーなど以下のような症状が出ることもあります。

対策方法についても、まとめました。

オクラでかぶれ・アレルギーを起こす主な原因

オクラでの皮膚トラブル・アレルギーの原因

| 原因物質 | 主な症状 | 説明 |

|---|---|---|

| トライコーム(産毛) | 手や腕のかゆみ・赤み | 表面にある毛が皮膚に刺さり、機械的刺激によってかゆみを生じることがあります。 |

| ネバネバ成分 | アレルギー反応 | 食品アレルギーを持つ人は、ムチン様の粘りに反応することがあります。 |

対策ポイント

- 収穫や調理時は手袋の使用を推奨

- 塩でもんだり、スポンジで洗うことで産毛除去

- 肌の弱い方は長袖で作業を

- 粘り成分に不安がある方は加熱調理から始めてみる

オクラの摘心: 株を整え、収穫量をさらにアップ!

オクラがぐんぐん生長して草丈が高くなってくると、収穫や管理がしづらくなることがあります。

そんな時に役立つのが「摘心(てきしん)」作業。摘心は草丈のコントロールだけでなく、脇芽の生長を促し、収穫量を増やす効果にもつながる管理法の一つです。

摘心とは?

摘心とは、主茎の先端(生長点)を摘み取ることです。

オクラの先端を止めることで、先端への栄養供給が一時的にストップし、代わりに脇から新しい芽(側枝)の生長が促されます。

この脇芽にも実がつくため、結果的に収穫できるオクラの数を増やすことにつながります。

摘心のメリット

オクラ栽培で摘心を行うと、主に以下のようなメリットが得られます。

- 収穫量が増える

- 主茎の成長を止めることで、わき芽が勢いよく伸び、より多くの花と実をつけるようになる

- 主茎の成長を止めることで、わき芽が勢いよく伸び、より多くの花と実をつけるようになる

- 管理がしやすくなる

- 品種によっては草丈が2m近くまで伸びることがあり、手が届かなかいことも

- 摘心で株の高さを適度に抑えれば、ベランダ栽培でも管理がラクに

- 風通し・日当たりの改善

- 株全体の風通しや日当たりがよくなり、病害虫の予防効果も

摘心はいつやる?:手が届く高さより伸びてきたら

- 草丈が1.5m前後になった頃

- これ以上高くしたくないと感じたタイミングが目安

摘心のやり方

- 先端を確認

- 茎を少し曲げて

- 主茎の一番上にある成長点を見る

- 成長点orハサミが入りそうな部分をカット

- 花になるのか葉になるのかまだ分かりずらい、先端部分ごとでOK

- 主茎の途中の、まだ柔らかくハサミでカットできる部分でもOK

- わき芽が育つのを促す

- 摘心後は、主茎の下部や中段にあるわき芽が成長

- その後の主枝として育てることを見越し、あらかじめわき芽を1つ残しておくのがポイント

- 株元の整理も同時に行うと効果的

- 摘心のタイミングで、株元の古くなった葉があれば一緒に取り除いておく

- 通気性がよくなり、株の健康を保ちやすくなる

摘心の注意点

- 天気の良い午前中に

- 傷口が早く乾くように、晴天が続く日の午前中を選んで行う

摘心により、草丈のコントロールと収穫量アップの両方を叶えることができます。

ベランダ栽培でもぜひ取り入れてみてください。

オクラのトラブルQ&A|よくある悩みをまとめて解決

Q. 実が曲がっていたり、イボができる

- 曲がり果・イボ果実は水分・日照・肥料などの過不足両方とも原因に

- 株がストレスを受けて実の形が乱れる

- 特に土の乾燥を日常的にチェック。

- アブラムシなどの虫害によることも

- 下葉かきで風通しを確保するのも効果的

Q. 実がつかないまま、株がしおれて枯れる

- センチュウや青枯病、立ち枯れ病の可能性

- 急にしおれる、根元が黒ずむなどの症状に注意

- 病株は早めに撤去し、連作は避ける

- 土のリッフレッシュや入れ替えも検討を

おわりに:密植×下葉かきで、プランターは満員御礼!

オクラは上に伸びて育つため、密植栽培とも相性抜群。株間をやや詰めて植えることで、プランターでもスペースを有効活用できます。

ただし、葉が込み合うと風通しが悪くなり、病害虫のリスクも高まります。

そこで活躍するのが下葉かき。

収穫を終えた下段の葉や、混み合った古葉を定期的に取り除くことで、日当たりと風通しを確保し、株全体がいきいきと育ちます。

「密植と下葉かき」を上手に組み合わせれば、ベランダという限られたスペースでも、オクラは元気に育ち、驚くほどたくさんの実をつけてくれます。

これで皆さまのベランダが「満員御礼」状態のオクラ畑に!

オクラは栄養面においても、葉酸・カルシウム・ビタミンKなどがバランスよく含まれています。

またオクラの「ネバネバ」には、体にやさしい成分もたっぷり。

胃腸の粘膜を守って夏バテを予防する効果もあり、暑い季節の食卓にぴったりです。

このように、オクラは「育てて楽しい」「収穫して嬉しい」「食べておいしい」三拍子そろった家庭菜園の頼もしい存在。夏を元気に過ごすために最適な野菜です。

ご自宅のベランダにおいて、小さなオクラで大いなる収穫を、ぜひ楽しんでみてくださいね。

参考文献(2025年6月参照)

農林水産省「品種登録データ検索」

https://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1

文部科学省「食品成分データベース」

https://fooddb.mext.go.jp/

文部科学省「日本食品標準成分表 2020年版(八訂) 増補2023年」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html

https://www.mext.go.jp/content/20230428-mxt_kagsei-mext_00001_011.pdf

農林水産省「病害虫の防除に関する情報」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html

農林水産省「病害虫の生態と防除」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/attach/pdf/sig03-15.pdf

公益社団法人 日本生物工学会/生物工学会誌 – 97巻1号「ムチン奇譚:我が国における誤った名称の起源」丑田 公規https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9701/9701_kaisetsu.pdf(2019.01.24 更新日: 2021.02.25)

公益社団法人 日本食品科学工学会「食品工業辞典(日本食品工業学会編、昭和54年第1版発行)の用語解説の訂正について」2020/07/30

https://jsfst.smoosy.atlas.jp/ja/notices/71