葉物野菜、年末年始になると「いつもよりお値段が高いなぁ」と感じていませんか?

そんな時のお役立ち野菜、「かつお菜」をご存知ですか?

寒い冬でも元気に育つ葉野菜で、秋からベランダで準備すれば間に合います!

かつお菜は福岡県を中心に古くから親しまれてきた伝統野菜で、煮物や炒め物に使うと、まるでかつおだしのようなうまみが広がります。

かつお菜は、プランターでも育てやすい葉物野菜のひとつ。

外葉をかき取りながら長く収穫できるのも魅力です。

この記事では、かつお菜をベランダで手軽に育てる方法や、半日陰でも元気に育てるコツをわかりやすくご紹介します。

初心者の方でも簡単に始められる冬野菜として、ぜひ参考にしてみてください。

目次から好きな項目にジャンプして読むことができます。画面右下のマークで、記事上部に戻ります。

かつお菜とはどんな野菜?

かつお菜の基本データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 / 和名 | Brassica rapa var. perviridis / カツオナ(かつお菜) |

| 分類 | アブラナ科 アブラナ属 |

| 原産地 | 東アジア(日本で古くから栽培される伝統野菜) |

| 栽培難易度 | ★★☆☆☆(やさしい) |

| 特徴 | ・北九州地方などの伝統野菜で、お雑煮などに使われる ・縮れた葉が特徴 ・加熱すると「かつおだし」のような旨み ・寒さに強く、冬でも青々と育つ ・かき取り収穫で長く楽しめる |

| 連作障害 | あり(アブラナ科の野菜は1〜2年あける) |

| 土壌酸度(pH) | 6.0〜6.5(弱酸性〜中性) |

| 種子の光発芽性 | 嫌光性(けんこうせい)種子 光を避けて発芽する |

| 種まき(植え付け)時期 | 9月〜11月(秋まき)/3月〜4月(春まきも可) |

| 収穫時期 | 11月〜翌年3月頃(秋まきの場合) |

| 成育適温(気温) | 15〜20℃(冷涼な気候を好む) |

| 株間 | 約20〜25cm(条間30cm) |

| 収穫まで | 種まきから約40〜60日 |

| 草丈 | 約40〜50cm |

| 日当たり | 日なた〜半日陰(明るい場所でよく育つ) |

| 耐暑性 | やや弱い(夏は高温で徒長しやすい) |

| 耐寒性 | 強い(霜に当たっても枯れにくい) |

| プランターサイズ | 深さ20cm以上(標準プランター65cm/12L程度)・8号鉢など |

| 病害虫 | 軟腐病・根こぶ病、アブラムシ・コナガ・アオムシ・ヨトウムシ |

| 栽培ポイント | ・なるべく日当たりよく、明るい場所に移動 ・防虫ネットで害虫・鳥を防除 ・収穫開始後は、生育に応じて定期的に追肥 |

名前の由来からわかる美味しさ

かつお菜は、漢字では「勝男菜」とも書かれ、縁起の良い名前として正月料理などに使われてきました。

地域や資料によっては「かつを菜」と表記されることもあります。

加熱すると“かつおだしのような旨み”が出るのも特徴です。

かつお菜の3つの魅力 ~冬のベランダ菜園に最適な理由~

- 寒さに強く、育てやすい

- 「かき取り収穫」で長く楽しめる

- うま味たっぷり&栄養満点

① 寒さに強くて育てやすい

かつお菜は冬の寒風や霜にも負けず、プランターでも元気に育つ丈夫な葉野菜です。初心者でも失敗しにくく、寒い冬でも収穫を楽しめます。

② 「かき取り収穫」で長く楽しめる

外葉を少しずつかき取ることで、1株から長期間にわたり収穫可能です。冬は日照時間が短く成長がゆっくりですが、この方法ならベランダの限られたスペースでも効率的に楽しめます。

③ うま味たっぷり&栄養満点

かつお菜には、うま味成分のグルタミン酸やカルシウム、βカロテンが豊富に含まれます。

さっと収穫して、手軽に料理に彩りと栄養をプラス。

冬のベランダ菜園にぴったりです。

かつお菜の栽培準備:必要な道具・資材一覧

かつお菜をプランターで育てるには、種・土・プランター・補助資材などが必要です。ここでは初心者の方でも揃えやすい道具と準備のポイントをまとめました。

種と入手方法

- かつお菜の種

- 入手方法:園芸店・ネット通販などで購入可能です。

土の準備

市販の「元肥入りの野菜用培養土」が手軽で確実

- 肥料入りで初心者でも簡単

- 排水性と保水性のバランスが良い土を選ぶ

\土の選び方は、こちらの記事も参考にしてください/

プランター選びのポイント

大きさや深さなど

- 深さ:20cm以上(標準65cm/12L程度・8号鉢など)

- 百円ショップなどで手に入る、手頃な価格のプランターでもOK

- 水はけの良い底穴があると、初心者の方は安心

メッシュ状の底板がついているものは、鉢底石がいりません。

底の系があまり細くない8号スリット鉢。鉢底石いらずで、根張りを促進します。

底穴ではなく、側面に栓ができるタイプ。慣れてくると水の管理が楽にできます。

- その他、深めの鉢の場合は、必要に応じて鉢底ネットや鉢底石を用意

補助資材:防虫ネット・支柱は必須アイテム

かつお菜はアブラムシ、アオムシやヨトウムシ(蝶や蛾の幼虫)などの害虫に弱いため、防虫ネットを使うと安心です。

さらに、防虫ネットは鳥などによる葉の食害から守る効果もあります。

- サイズ:プランターの高さ+30cm程度あると、大株になっても安心

- 細かい網目のもの:アブラムシ・虫の卵の産みつけ防止

- 日当たりと風通しを確保

苗が小さい時期は支柱を立てず、手軽な不織布でベタがけ可能

- 支柱を立て、防虫ネットをかぶせます。

湾曲させて使う細い支柱

丸い鉢を利用する場合は、リング状の支柱も便利です。

スライド支柱は、100円ショップなどでも入手可能です。

かつお菜の種まき(9月中旬~11月中旬):栽培のスタート!

かつお菜は、秋まき・春まきのどちらでも育てられますが、ベランダ菜園では秋に種をまいて冬に収穫する方法が手軽でおすすめです。虫の被害が比較的少ない時期になります。

ここでは初心者さんでも失敗しにくいプランターでの種まき手順を紹介します

種まきの時期

- 早すぎると夏の暑さや害虫の被害にあいやすい

- 遅すぎると冬の寒さに当たる前に株が十分に成長できない

発芽率アップのコツ:【腹巻き作戦】水につけて保温する「芽出し」法

「腹巻き作戦」とは、発芽を促すために腹巻きを利用して種を温めておく工夫です。

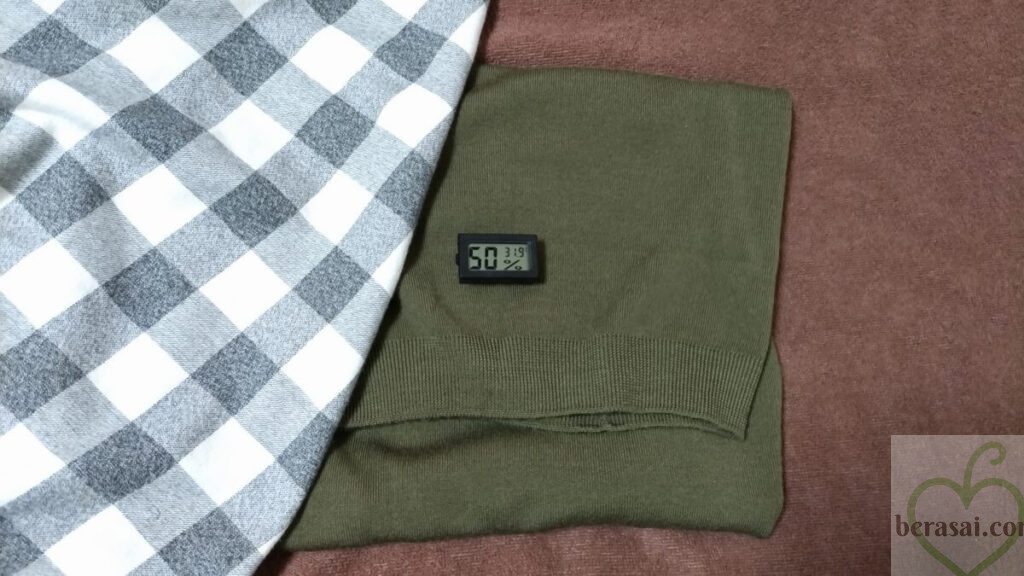

かつお菜の種まき時期は気温が高かったため、直接着用しない「腹巻かない作戦」でいきました。

- 注意点:長時間の浸水は、途中空気を入れたりジップ袋の中を確認をしましょう。

今回は、 ステテコドットコム様より提供いただいた「はらまき」を使用し、寝具の間に入れて保温しました。

使用したはらまきはこちらの商品です>> steteco.com 公式通販サイト

種まきの方法:プランターへの3種類のまき方

- すじまき

- 点まき

- ばらまき

① すじまき(1〜2列まき)

手順

- プランターに深さ1cmの溝を2〜3本作る(条間15〜20cm)

- 溝に種を1〜2cm間隔でまく

② 点まき(3〜4粒ずつ)

手順

- 土の表面に3〜4粒ずつ、等間隔にまく

- 発芽後に元気な株を残して間引く

③ ばらまき(均一まき)

手順

- プランター全体に種を均一にまく

- 1cmを目安に、なるべく種が重ならないようにする

- すじまきをプランターの上下や鉢の円周に

- 間引きながら、収穫する

- 間引きながら、収穫する

- 点まきを中央の1〜2ヶ所に

- 大株に育てていく

このように2つの種まき方法を合わせることも可能です!

>>こちらの「ほうれん草の育て方」では、ハイブリッド式の種まきを方法をご紹介しています。

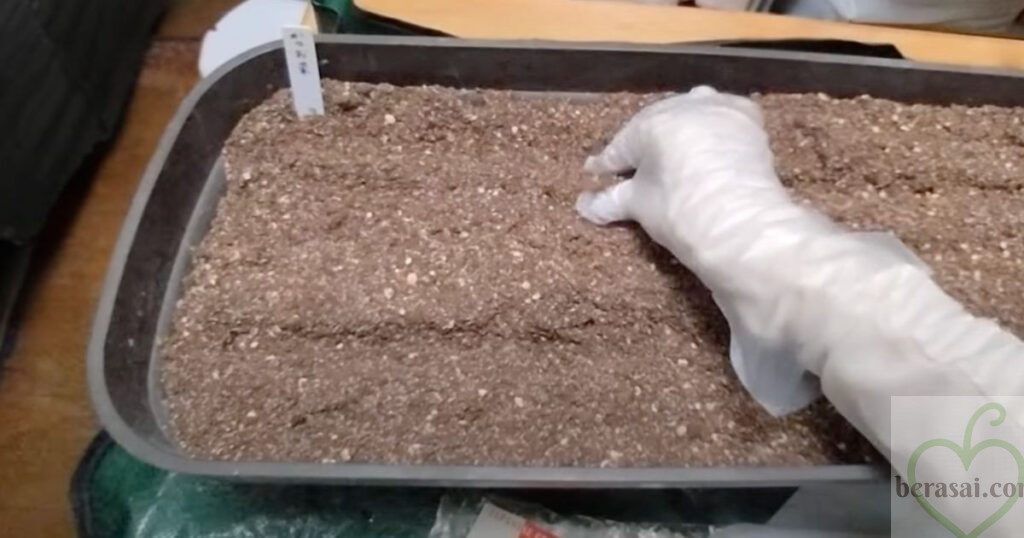

【7ステップで解説】種まきの作業

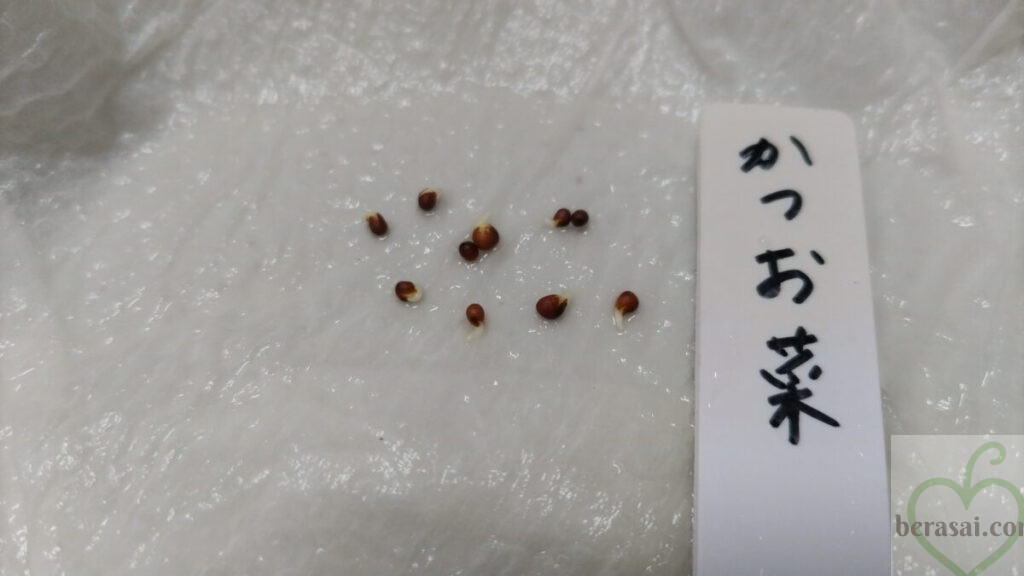

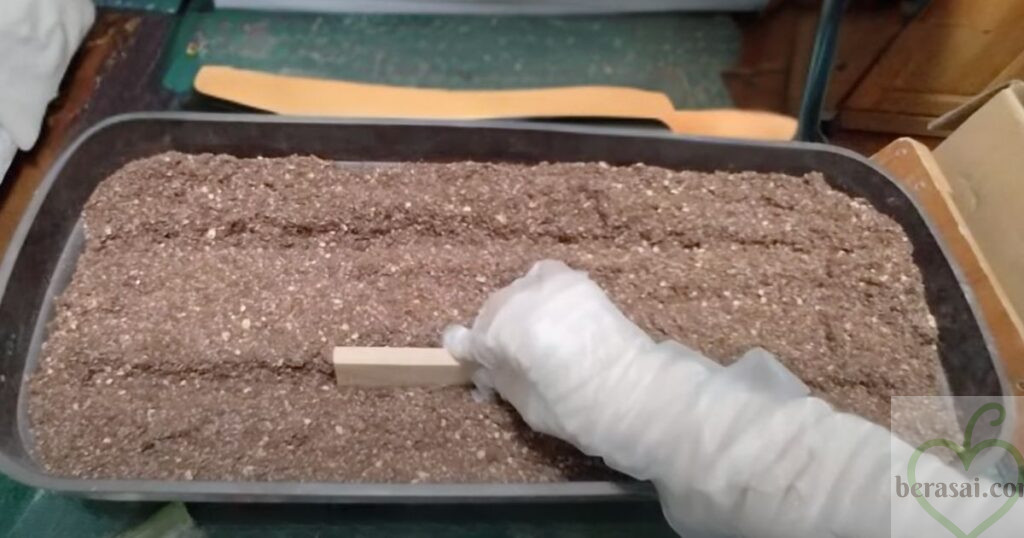

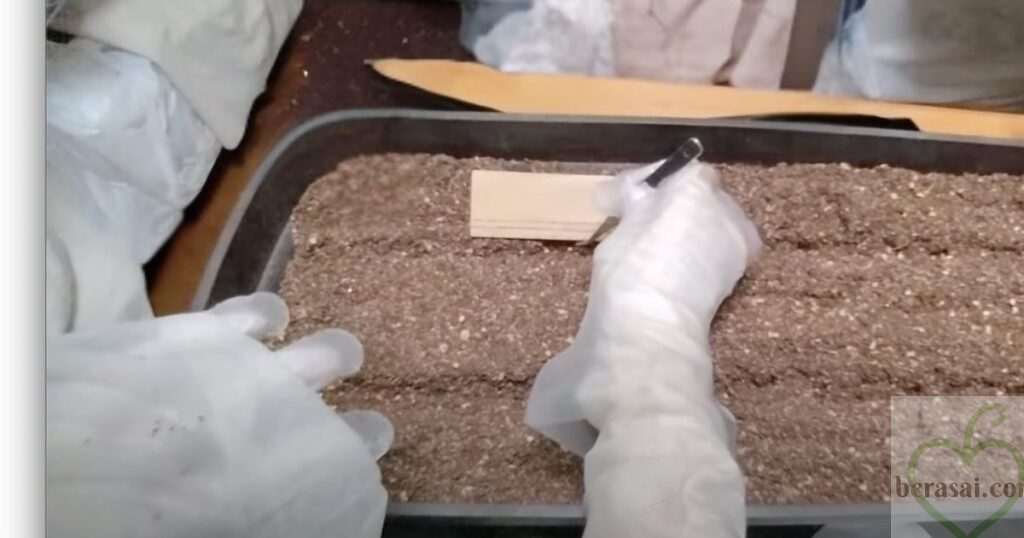

今回は60cmプランターを使用し、間引きながら大株のかつお菜を育てる「すじまき」を行いました。

プランターに野菜用培養土を入れる

- ウォータースペースの下まで土を入れる

深さ1cmの溝を2本作る(条間10〜15cm)

- かまぼこ板の線をガイドに1cmの溝を2列作りました

溝に種をまく

- 通常は1cm間隔

- 今回は芽出し済みで発芽率が高いので、2cm間隔に

(この後の間引きが1回省略できて楽!)

覆土

種が隠れるように、周りの土を指でつまんでかぶせる

鎮圧

手や板などで、土の表面を平らになるように押す

水やり:底穴から水が流れるまでたっぷり

防虫ネットや不織布をかける

- 支柱を立てて、防虫ネットなどをかぶせる

- 防虫・防鳥のほか、防寒・保湿にも効果的!

発芽までの管理

- 発芽期間:3〜5日

- 水やり:土が乾ききらないよう霧吹きなどで優しく

- 害虫対策:発芽直後や生長点は害虫に狙われやすいため、防虫ネットをかけ続ける

苗から植える場合

園芸店で購入した苗を使うと、植え付けが簡単で失敗も少なめです。

手順

・ウォータースペースの線まで

- 株間は15〜20cmを確保

- 植え付け後、水を求めて根が良くはる

- ポットの土を崩さずに植える

- 周りの土を寄せ、押さえる

- 植え付け後、たっぷりと水を与える

- 支柱を立てて、防虫ネットをかける

- 防虫・防鳥のほか、防寒・保湿にも効果的

防虫・保温対策を忘れずに

- 植え付け後から、防虫ネットや不織布で害虫対策を

- 若い葉や「生長点(せいちょうてん)=新しい葉が出てくる部分」はアブラムシやナメクジに注意

- 寒冷地では防寒用のビニールもかけると安心

かつお菜は丈夫で育てやすい野菜ですが、日当たり・水やり・追肥・防虫など基本を押さえると、より長く楽しめます。

ここからは、プランター栽培での管理・元気に育てるポイントをご紹介します。

かつお菜のプランターの置き場所:日当たりは?半日陰でも育つ?

かつお菜は日当たりを好みますが、半日陰でも育てられます。

冬のベランダでも栽培しやすいのが魅力です。

- 午前中に日が当たる場所がベスト

- 半日陰ではゆっくり成長

- 柔らかい葉が収穫できる

- 日照不足によるストレスをやわらげる活力剤を使うと、元気に育ちやすくなります。

かつお菜の水やり:冬場の水やりは「乾いたら、午前中に」

かつお菜は、特に生育初期には過湿を嫌います。

収穫時期は、土の表面が乾いてから、午前中にたっぷり水を与えましょう。

- 冬は夕方の水やりを避ける(凍結防止)

- 生育旺盛な時期は、しっかり(乾燥しすぎると葉がかたくなる)

- 水はけの悪い土では根腐れに注意

かつお菜の間引き:元気な株を育てるための重要作業

発芽後に株が混み合ってきたら、複数回に分けて間引きます。

間引きで風通しを良くすることは病害虫予防にもつながります。

間引きの目安

発芽したら早めに間引き、株間を確保します。

「隣同士の葉先がふれあうようになってきたら」と覚えておくと良いでしょう。

- 1回目:双葉が開いたら(株間2cm)

- 2回目:本葉2〜3枚(株間4cmに)

- 3回目:本葉4〜5枚(株間8cmに)

- 最終的な株間:(株間20〜25cmに)

- 1回目:双葉が開いたら(3本残す)

- 2回目:本葉2〜3枚(2本残す)

- 3回目:本葉4〜5枚(1本にする)

点まきは、間引きを急ぎすぎないようにしましょう。

途中で枯れるなどの欠株に注意します。

- 1回目:双葉が開いたら(株間2cm)

混み合っているところを間引く - 以降、使う分ずつ間引き

- 最終的な株間:(株間20〜25cmに)

間引き菜の活用法

間引いた葉は「ベビーリーフ」としてサラダや味噌汁に利用可能。

大きくなってからの間引き菜は、浅漬けなどにも。

かつお菜の追肥:1か月後〜収穫を続けるための栄養補給

植え付け時に与える元肥だけでは、かつお菜の生育に必要な栄養が不足してしまいます。

そこで、定期的に追肥をします。

また収穫のたびに追肥をセットですることで、次の収穫がスムーズになります。

追肥の時期:種まきの1ヶ月後〜

かつお菜の追肥は最初の収穫が始まる頃に開始します。

最初の収穫開始時

- 種からの場合:約1か月後

- 苗からの場合:植え付けの2〜3週間後

以降は、収穫する度に

追肥の方法

- 液体肥料:水で希釈して水やり代わりに

- 固形肥料:株の周りにパラパラとまいて軽く土を混ぜ込む

肥料のパッケージに記載されている用法・用量を守りましょう。

リン酸成分を多く配合。葉物・根菜・果菜に同じ倍率で薄めて与えられるので便利。

野菜の種類別に濃度を調整して与える。秋冬の葉物野菜にお得。

- 外葉をかき取ったあとに追肥すると、生育がスムーズに

- 肥料が多すぎると、葉が苦くなるため控えめに

かつお菜の病害虫対策:アブラムシ・アオムシは防虫ネットで防ぐ

かつお菜は、生育が旺盛になると水分を多く必要としますが、初期のうちは水分が多いと病気が発生しやすくなります。

また秋冬でもアブラムシやヨトウムシなどの害虫が発生することがあります。

主な病気

- 軟腐病

- 根こぶ病

対策

土の水はけをよくする、古い土はリサイクルして使うなど心がけます。

- 特に生育初期の加湿に注意する

- 前作がアブラナ科の野菜なら、同じ土は使わない

- 熱消毒・リサイクルした土を使う

使用済みの土に混ぜて土を柔らかく、排水性を改良。複数の有機質素材を配合。

主な害虫

- アブラムシ

- アオムシ(チョウの幼虫)

- ヨトウムシ(蛾の幼虫)

- ハモグリバエ(葉に白い筋をつける)

対策

前述の防虫ネット設置で多くの害虫を防除できます。

- 防虫ネットを種まき直後から設置

- ネットの隙間ができないように注意

- 葉の表裏を定期的にチェック

- 発見したら取り除く、または水で洗い流す

大量に発生してしまった場合は、食品由来の薬剤などで対処すると安心です。

散布後、収穫可能になるまでの期間を確認しましょう。

アブラムシに

アオムシ・ヨトウムシに

かつお菜の冬越し:植えっぱなしでOK・防寒対策(ビニール保温)でより安心!

かつお菜は寒さに非常に強い野菜です。

植えっぱなしでも冬越し可能ですが、収穫を続けたい場合は保温すると安心です。

冬越しの方法

- 不織布やビニール袋でおおう

- 強い霜や雪が心配なときにも有効

- 寒い期間でも、少しずつ成長

ビニール袋で覆う場合

- 70L(8号鉢)〜90L(深型プランター)の厚めの透明ビニール袋を用意

- 底の中央をハサミで、直径5cmの円形にカット

- プランター全体をおおい、紐などでしばる

- 防虫ネットを使用している場合は、その上からかけて二重に

- 気温の高い昼間は、すそを少し開けて空気の通り道を作る(蒸れ防止)

- 強風時は、さらに大きめの洗濯バサミなど併用し、飛ばないように注意

ビニール袋の加工方法はこちらの「ほうれん草の育て方」【9ステップで解説】:ホウレンソウ種まきの作業⑦ビニール袋をカットの記事においても、写真付きで紹介しています。

ビニール袋は

シャカシャカしない厚めのタイプを使用!

・防寒力が高い

・強風時の、ベランダに響く音を軽減

かつお菜の収穫:「かき取り収穫」で長く楽しむ!

かつお菜は、外側の葉から少しずつ収穫できる「かき取り型」の葉物野菜です。中心の芽(生長点)を残すことで、株が元気に育ち、新しい葉を長く楽しめます。

収穫開始の目安:草丈20~30cmになったら

- 時期:種まきから約60〜80日後(11月下旬頃)

- 株の状態:

- 草丈20〜30cm程度

- 葉の枚数:5〜6枚程度

- 葉の大きさ:十分に大きく、肉厚になっている

- ポイント:最初の収穫をあせらずに株がしっかり育つのを待つことで、収穫量が増え長く楽しめます。

収穫方法:外葉からかき取る

収穫手順

- 外側の大きな葉から1枚ずつ

- 葉柄の根元から手でかき取るかハサミで切る

- 追肥をする

- 収穫後は液体肥料を与えると、株の回復が早まります。

- 生育旺盛な時期は、収穫後すぐに新しい葉が出てきます。

チクチク対策

葉が大きく硬くなると、葉裏の細かい突起でチクチク感を感じることがあります。

私も最初に育てた時、知らずに触ってしまい、痛くてびっくりしました。

- 手袋をして収穫

- 葉の裏を触らず、葉柄(ようへい)を持つ

- 加熱調理でチクチク感は消え、肉厚な食感を楽しめます

春の収穫:とう立ち菜(菜花)も楽しめる

とう立ちとは:

暖かくなると株の中心から太い茎(トウ)が伸び、花を咲かせる準備をすることです。

- 菜花としての利用:

- 蕾が大きく膨らみ、花が咲く直前のやわらかい茎の頂点を摘む

- さらに葉の付け根からわき芽が出て、何度か収穫できる

- ほろ苦さの中にかつお菜の旨味を楽しめる

栽培終了

栽培終了のサイン:

とう立ちが進むと葉が硬く菜花も細く小さくなり、成長が終わります。

次作の準備をしておきましょう。

菜花を楽しんだ後は、撤収して、次の野菜にプランターの位置をバトンタッチします。

かつお菜の調理例:採れたてかつお菜を味わい尽くす!

かつお菜はその名の通り「だし」いらずと言われるほどうま味が豊富。煮ても葉が溶けにくく、肉厚でシャキシャキの食感が楽しめます。

ここでは家庭で気軽に試せる、おすすめの調理例をご紹介します。

かつお菜の味噌汁:まずはこれ!

かつお菜は、鰹だしを使うことの多い味噌汁にぴったり。短時間で火を通すだけで、シャキシャキ感とうま味が楽しめます。

- かつお菜の葉を食べやすく切る

- だし汁を温め、具材(豆腐や油揚げなど)を煮る

- かつお菜を加え、さっと火を通す

- 味噌を溶き入れて完成

- 最初から鍋に(かつお菜以外の)具材・調味料を全部入れる

- 沸騰したら、かつお菜を入れ蓋をして火を止める

- 食べるまで数分おいておく

その間に他の調理などの支度をしています。

すぐに火が通る具材なら、ポットで沸かしたお湯を使っちゃいます!味噌を入れてから煮立たせ続けることもなく、十分に美味しくいただけます。

その他の調理例:かつお菜を家庭で楽しむ

かつお菜は、小松菜のように手軽に使え、ほうれん草のようなアク抜きの必要もありません。

葉茎に厚みがあり、加熱してもかさが減りにくいため、煮物や炒め物、浅漬けなど幅広い料理に活用できます。

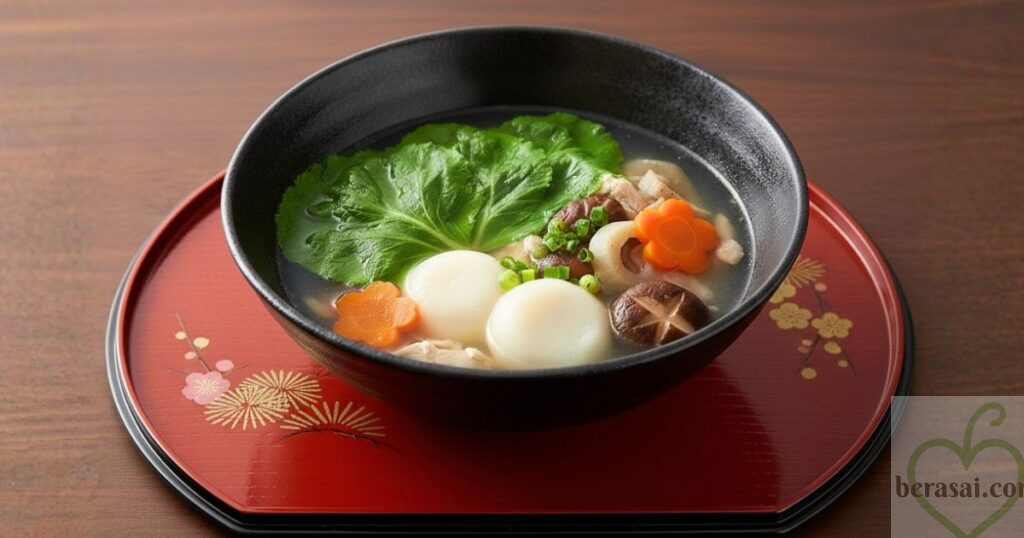

1. 博多風雑煮

かつお菜の外葉や肉厚な葉を活用。煮ても葉が溶けず、旨味が全体に染みわたります。

2. 冬の鍋料理

すき焼き、寄せ鍋、水炊きの青みに最適。縮れた葉に煮汁をまといながら、食感を楽しめます。

3. 炒め物(豚肉とのうま塩炒めなど)

肉厚な葉と茎は炒め物にぴったり。火通りの順番に注意し、シャキシャキ感を残して炒めます。

4. おひたし

茹でて水に取り、醤油と鰹節またはごま和えでいただきます。少量のだしも追加すると旨みがアップ。

5.煮浸し

レンジにかけたかつお菜を、めんつゆを規定量に薄めて浸すと簡単。少量のごま油や酢、しょうが・小ネギなどの薬味を添えてアレンジ。

6. 簡単和え物(ツナマヨなど)

茹でた葉を切り、ツナ缶とマヨネーズなどで和える。白ごまや刻み海苔をプラスしても。

7. 浅漬け

若葉や間引き菜を塩と少量の酢・砂糖で揉み、10〜30分程度漬けるだけ。シャキシャキ感と旨味・ほろ苦さをそのまま楽しめます。

8.ソフトふりかけ

大根葉のように利用。ごま油で炒め、鰹節・白ごまなどを入れて、ふりかけで楽しむこともできます。

9.和風パスタの具材

さっと火を通せば良いので、時短調理のパスタも味わい深くいただけます。

このように、かつお菜は家庭料理の幅をぐっと広げてくれる野菜です。

季節ごとに使い方を変えて、豊かな風味をぜひ楽しんでみてください。

【Q&A】カツオ菜栽培のよくある質問・お悩み解決

写真で見るよりも葉が黄色いです。原因は?

原因

- 栄養不足(冬でも収穫期は肥料が必要)

- 水のやりすぎや不足(根腐れや乾燥)

- 日照不足の可能性も

ポイント

- 古い葉から黄色くなることが多く、成長点が元気であれば株全体の問題は少ないです。

対策

- 即効性のある液体肥料で追肥

- 水やりは「土の表面が乾いたら」行う

- 葉が込み合う場合は間引きして日当たり・風通しを確保

収穫した葉がねじれていたり、硬いのですが、なぜでしょうか?

原因

- 葉茎がねじれたり硬いのは、かつお菜の特徴です

- 葉が大きく育ったり、株が成熟するとさらに葉の繊維が硬くなる

対策

- 適切に間引いて株間を確保する

- 若葉や間引き菜(ベビーリーフ)は柔らかく生食向き

- 硬い葉は、繊維に垂直・細めにカットし、歯応えも楽しむ

- 煮物・鍋・おひたしなど加熱調理で柔らかくなる

- 表面のチクチク感は加熱で軽減

収穫はいつ頃までできますか?

目安

- 種まきから約40〜50日で外葉のかき取り収穫が可能

- 冬場も防寒すれば収穫可能

- 春になり、株の中心から花茎が伸び始める(トウ立ち)まで

ポイント

- 成長点が花芽をつける前までが葉の収穫の最適期

- トウ立ちすると、葉茎はより硬く、苦くなる

- 伸びた花茎と蕾は菜花(なばな)として楽しめる

- 菜花収穫後は、株の生育が終わる

おわりに:かつお菜で冬のベランダをもっと楽しもう!

かつお菜は、寒さに強く、プランターでも育てやすい冬向きの葉物野菜。

外葉を少しずつかき取る「かき取り収穫」で、長期間みずみずしい葉を楽しめます。

基本のポイントは「日当たりの確保」と「肥料切れに注意」すること。また「半日陰」でもやわらかい葉茎が収穫できます。

さらに不織布やビニールでおおうことで、保温効果が得られ、収穫量を増やすことができます。風通しもよくすると株が丈夫に育ちます。

かつお菜のふくよかな旨みは、汁ものや炒め物、和え物などあらゆる料理に活躍します。

お正月のお雑煮にもぴったりのかつお菜。

ぜひベランダ菜園に取り入れて、この冬あたたかい食卓を楽しんでみてください 。

【ご購入時の注意点】

・購入時は、販売元、価格、および書籍の形式(紙または電子)をご確認ください。

・Amazonでは、Kindle版(電子書籍)が先に表示される場合や、公式販売以外の出品(中古品・高額転売品など)が混在する場合があります。

・楽天市場では、電子書籍(楽天Kobo版)が検索結果に含まれることがあります。

>>通常発送より早く届く無料配送サービス・会員限定価格あり・対象の映画TV番組が見放題「Amazonプライム 30日間無料体験」はこちらから

>>お手持ちのスマホやパソコンで対象の電子書籍が読み放題!「Kindle Unlimited 30日間無料体験」はこちらから

※解約した場合、有効期間終了後はライブラリから利用できなくなります。

※通常のKindle価格で一冊ずつ購入した場合には、いつでもライブラリから読むことが可能です。

『やさいの時間10月号』を通常版のKindleで購入してみました。

パソコンの大画面でも、栽培作業中にスマホでちょっと確認したりもできます。両方とも公式の無料アプリをインストールするだけ。一番は寝転んでスマホで見る時、指を横に移動するスワイプでページをめくったり、簡単に拡大して見ることができ活躍しています

参考文献(2025年10月参照)

種苗法(平成十年法律第八十三号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083

農林水産省「品種登録データ検索」

https://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「流通品種データベース」

https://hinshu-data.jataff.or.jp/varieties/search?clear=1

文部科学省「食品成分データベース」

https://fooddb.mext.go.jp/

文部科学省「日本食品標準成分表 2020年版(八訂) 増補2023年」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html

https://www.mext.go.jp/content/20230428-mxt_kagsei-mext_00001_011.pdf