🍓みんな大好き、あの真っ赤で甘酸っぱい苺(いちご)!

「自分でイチゴを育ててみたいけど、難しそう…」 「ベランダが狭いから無理かも…」

そう思っている初心者さんも本格的な冬をむかえる前の今、イチゴ栽培にチャレンジする絶好のチャンスです!

実はイチゴは、ベランダで手軽に始められる優秀な植物です。さらに、一度苗を購入すれば、ランナー(つる)から子苗を採ることで翌年以降も収穫し続けられ、とてもお得です。

春になり次々と可愛い花を咲かせ、やがて宝石のように輝く赤い実をつける姿はまさに感動もの!

この記事では、イチゴを、園芸初心者の方でも失敗なく、プランターでたくさん収穫するための方法を、準備から収穫までわかりやすく解説します。

さあ、あなたのベランダを、心ときめく「イチゴの宝石箱」に変えてみませんか?

- この記事では、イチゴの育て方を初心者の方向けに詳しくご紹介しています。

長めの内容となっていますので、目次から気になる項目をクリックしてご覧ください。

画面右下ので、記事上部に戻ります。

イチゴってどんな植物?

イチゴの基本データ

| 項目 | 内容 |

| 学名 / 和名 | Fragaria × ananassa / オランダイチゴ・苺 |

| 分類 | バラ科 オランダイチゴ属 |

| 原産地 | 北米、南米 |

| 栽培難易度 | ★★★☆☆(やや難しい) |

| 特徴 | ・一季なり(スーパーで並ぶ一般的なイチゴ) ・四季なり(夏と冬以外、周年とれる) ・ランナーで子株を増やす ・低温期を経験することで花芽をつける冬越し(一季なり) ・病害虫に注意 |

| 連作障害 | あり(2〜3年あける) |

| 土壌酸度(pH) | 5.5〜6.5(弱酸性) |

| 種子の光発芽性 | 嫌光性(種まきは一般的ではなく、苗から育てる) |

| 植え付け時期 | 9月下旬〜11月上旬(秋植え)/四季なりは3月頃も可(春植え) |

| 収穫時期 | 4月下旬〜6月頃(秋植え・一季なり種の場合) |

| 成育適温(気温) | 15〜25℃(一季なりは冷涼・四季なりは温暖な気候を好む) |

| 株間 | 約20〜30cm(プランターの幅に合わせて調整) |

| 収穫まで | 植え付けから約6〜8ヶ月(秋植えの場合) |

| 草丈 | 約20〜30cm |

| 日当たり | 日なた(日光が不足すると実付きが悪くなる) |

| 耐暑性 | やや弱い(真夏は休眠状態になりやすい) |

| 耐寒性 | 強い(霜よけで冬越し可能) |

| プランターサイズ | 深さ20cm以上(標準プランター65cmに3株程度)・7号鉢など |

| 病害虫 | うどんこ病・炭疽病、アブラムシ・ハダニ・ヨトウムシ |

| 栽培ポイント | ・クラウン(株元)を埋めないように植え付ける ・冬場は水やりを控えめにし、春の開花期にしっかり追肥 ・ミツバチが来ない場合は人工授粉 |

イチゴの3つの特徴(性質)

イチゴは、バラ科の多年草(たねんそう)で、つる(ランナー)を伸ばして株を増やす特徴があります。毎年種をまき直す必要がなく、一度植えれば数年にわたって収穫が期待できるのが大きな特徴です。

寒さに強く、冬越しも可能。プランターや吊り鉢でも育てられるため、ベランダ栽培にぴったりです。

- 一季なり品種がある

- 四季なり品種がある

- ランナーを伸ばして増える

選べる収穫スタイル:一季なりと四季なり、2種類

イチゴの苗は、主に収穫時期によって2つのタイプに分けられます。青果として販売されているものは主に一季なりの品種です。ベランダ菜園では、収穫期間が長い四季なり種もおすすめです。

| タイプ | 収穫時期 | 特徴 | ベランダ菜園のヒント |

| 一季なり | 春の約1〜2ヶ月に集中 | 甘みが強く、一度にたくさん収穫できる主流品種。寒さに当たる「冬越し」が必須。 | 安定した収穫量を目指すならこちら。 |

| 四季なり | 夏と真冬を除いて長く断続的 | 収穫期間が長く、少しずつ楽しめる。 家庭菜園向き。 | 長期間収穫を楽しみたい方におすすめ。 |

①「一季なり性イチゴ」:冬の寒さを経験して花芽をつける(低温要求性)

一般的なイチゴ(一季なり種)は、秋に植え付けた後、冬の低温に当たることで花芽(かが・かめ・はなめ)をつけ、翌春に花を咲かせる準備をします。これを花芽分化(はなめぶんか)といいます。この「冬越し」の期間がないと、翌春になっても花が咲かず、実がつきません。ひと粒が大きく甘いのも特徴です。

②「四季なり性イチゴ」:一年を通じて収穫を楽しめる(周年性)

四季なりイチゴは、寒さにあたる必要なく温度条件で花芽をつけ、日長(昼の長さ)にもほとんど影響されず、温度が15℃〜30℃の範囲で花芽分化が行われます。温かい季節に連続して花を咲かせて長い期間にわたり収穫が可能です。一季なりに比べると粒が小さめですが、甘い品種も多くあります。

③「ランナー」を伸ばして子株を増やす

イチゴは、親株からつるのようなものを伸ばし、その先に新しい子株を作る性質があります。これが「ランナー」です。

- 株の更新時:来年用の新しい苗が欲しい場合は、このランナーの子株を利用して増やすことができます。

- 栽培中:ランナーをそのままにしておくと親株の養分が取られてしまうため、基本的にハサミで切ってしまいましょう。

ベランダ菜園に最適な3つの理由(イチゴの魅力)

イチゴ栽培は手間がかかる側面もありますが、ベランダで育てるからこその大きなメリットと、他では味わえない特別な魅力があります。

- 省スペースで栽培可能

- ベランダで極甘のイチゴ狩り

- 毎年収穫を続けられる

① プランターで育てる「省スペースの宝石箱」

イチゴは、根が浅く株もコンパクトにまとまるため、プランターでの栽培に最適です。深さが20cm程度の標準的なプランターがあれば、狭いベランダでも気軽に栽培を始められます。

さらに、プランターをラックに並べたり、ハンギングプランターで吊るしたりすれば、立体的に楽しむことができ、小さなスペースでもイチゴが実る空間を演出できます。

② ベランダでイチゴ狩り:採れたての味は格別!甘さとうま味が段違い

市場に出回らない「ヘタの際まで完熟」させた最高のイチゴを、摘みたてで味わえます。

イチゴの美味しさは、完熟のタイミングで決まります。市場に出回るイチゴは、傷まないように少し早めに収穫されることが多くあります。

しかし、自分で育てれば、実がヘタの際までしっかりと赤く色づき、香りも最高潮になった「完熟」を見極めて収穫できます。イチゴ狩りでそのまま口へ運ぶように、ベランダで、すぐに収穫。市販品では味わえない甘さと濃厚な風味を堪能できるのは、ベランダ菜園最大の魅力です。

③毎年収穫し続けられる

一度苗を買えば、ランナー(つる)から簡単に新しい子苗(こなえ)を作ることができます。一度苗を購入すれば、毎年購入する必要がありません。翌年以降は株を更新し、何度も美味しいイチゴを収穫し続けられる、とても経済的でお得な植物です。

🍓豆知識コラム:イチゴは野菜?果物?(タップして開閉)

「イチゴって、スーパーでは果物コーナーに並んでいるのに、野菜なの?」と不思議に思ったことはありませんか?

結論、イチゴは植物学や農林水産省の分類では、「野菜」に分類されます。その理由は、イチゴが2年以上育つ「木」ではなく、1年で生長する「草」に実がなる(草本性)ためです。

ただし、メロンやスイカと同じように、果実のように食べられることから「果実的野菜」 という少し特別な扱いをされています。

品種選びが成功の鍵:ベランダ菜園におすすめのイチゴ品種

イチゴには「一季なり」と「四季なり」の2タイプがあります。

一季なり品種は春に収穫が集中し、果実が大きく甘みも強いのが特徴。

一方、四季なり品種は真夏と真冬を除き、春から秋にかけて断続的に実をつけ、長く収穫を楽しめます。

市販の教本などでは、品質の優れた一季なり品種(春にまとめて収穫するタイプ)が推奨されることが多いです。

しかし、家庭のベランダ菜園では「少しずつ、長く楽しむ」ことができる四季なり品種もおすすめです。

ちなみに私は、長くポツポツと収穫できる喜びを重視して、四季なり品種をメインに育てています。

大粒さや追肥の手間では一季なりに劣る面もありますが、毎日採れたてを味わえる贅沢は格別です。

また、「いきなり高い苗を買うのは不安」という方には、種から育てられる小型品種の「ワイルドストロベリー」で試してみるのもおすすめです。

① 最高の品質を目指すなら【一季なり品種】

春にまとめてたくさん収穫したい方向け。品質の良さと高い収量が魅力です。

宝交早生(ほうこうわせ)

特徴: 昔から愛される定番品種。寒さに強く、病気にも比較的強いため、育てやすさではトップクラスです。甘酸っぱい昔ながらの味で、初心者さんの「お守り」的な存在です。

東京おひさまベリー

特徴: 近年開発された品種で、本来ハウスが必要なイチゴを、比較的簡単に露地(ベランダ)で育てられるよう改良されています。負担を少なく品質の高いイチゴを目指したい方におすすめです。

② 長く楽しむ喜び!【四季なり品種】

長期間、毎日のおやつに少しずつ収穫したい方向け。株疲れしやすいので、こまめな追肥が重要です。

よつぼし

特徴: 甘み、酸味、風味、うまみのバランスが非常に良く、「四季なりなのに美味しい」と評判の品種です。私の経験上、環境の変化にも比較的強く、ベランダ菜園でもおすすめできます。

🍓よつぼし開発こぼれ話:4つの機関と4つの特徴で4つ星級!(タップして開閉)

よつぼし

国内で初めて実用化された種子繁殖型イチゴ品種で、三重県、香川県、千葉県と農研機構九州沖縄農業研究センターが共同で育成・開発し、2017年に品種登録されました。「よつぼし」の名前は、「甘味(あまみ)」「酸味(さんみ)」「風味(ふうみ)」「美味(うまみ)」

がそろって「よつぼし(四つ星)」級においしい、そして上記の4機関が共同で開発した期待の品種である、という意味が込められています。

他にも「ローズベリー・レッド」など、赤い花も楽しめる品種などがあります。

③ 【番外編】狭いベランダ・練習用にも:種まきできる【ワイルドストロベリー】

実のサイズは小さいですが、手間が少なく可愛らしい実をつけます。種まきから栽培開始できます。観賞用としてもおすすめです。

- ワイルドストロベリー

- 特徴:強健で、実付きが抜群。実が小さいためジャムや飾り付けに使われます。初心者の方や、観賞用としてベランダを彩りたい方にもおすすめです。

【豆知識】 ワイルドストロベリーの学名はFragaria vesca。

スーパーのイチゴ(オランダイチゴ)と同じバラ科オランダイチゴ属の仲間ですが、種が異なる小型の野生種です。

小さくても甘い!私が初めて育てた苺、手軽に収穫の喜びを味わえました。

成功の第一歩!良い苗の見分け方

品種を決めたら、いよいよ苗の購入です。元気な苗を選べると、翌春の収穫量に期待できます。

- クラウンが太くて締まっているか

- 葉の色が鮮やかで、枚数が適正か

- ランナーと根の状態が良いもの

1. 株の中心「クラウン」が太くて締まっているか

イチゴの苗の中心にある、太い茎のような部分を「クラウン(王冠)」と呼びます。ここから、翌春に花芽が出てきます。

- 良い苗の条件: クラウンが太くて硬く、がっしりとしていて、上に伸びて締まっているもの。

2. 葉の色と枚数をチェックする

葉は、苗の健康状態を示すバロメーターです。

- 葉の色が鮮やかな緑色で、ツヤがある。

- 元気な葉が3〜4枚程度ついている。

- 新しく出たばかりの若い葉が、中心から立ち上がっている。

「茶色い斑点」は病気ではなく、生理障害・環境ストレスの可能性も

- 斑点は小さく局所的

- 新しい葉や周囲の葉は健康

- 株全体の成長に大きな影響はない

3. ランナー(つる)と根の状態を見る

伸びたランナー(親株から伸びるつる)の処理がしてあるものを。

- ランナーの処理: 苗についているランナーは、根元から短く切ってあるものを選びましょう。長いランナーが残っていると、植え付け後に無駄な養分を使ってしまいます。

- 根の状態: ポットの底を見て、白い根が適度に見えているか確認。根がほとんど見えないものや、逆に根がびっしり回って鉢底から出てしまっているもの(根詰まり)は避けたほうが無難です。

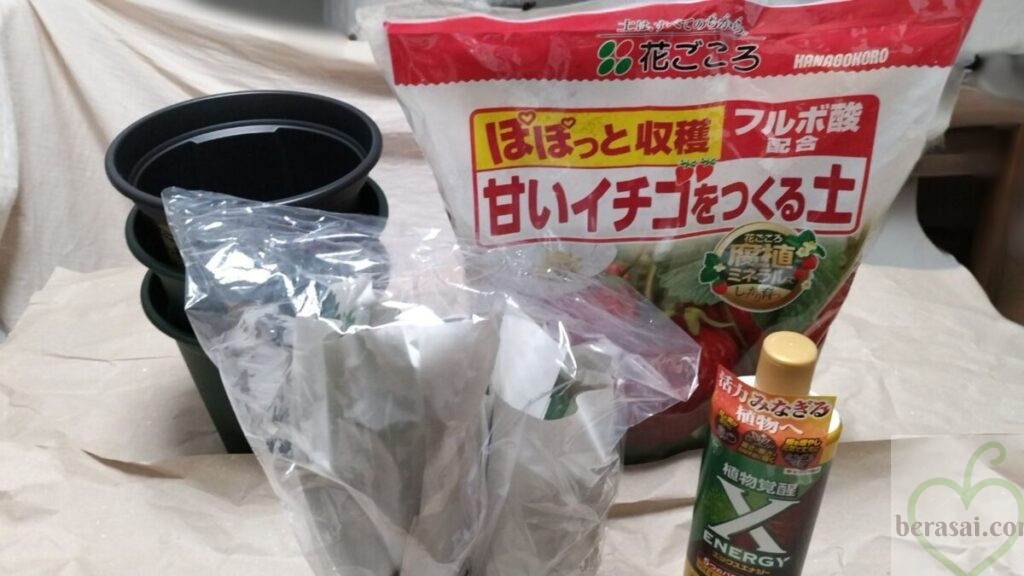

イチゴの栽培準備:その他の必要な道具と資材一覧

イチゴの植え付けに必要なものは以下の通りです。ホームセンターや園芸店、ネットショップなどでそろえましょう。

イチゴは病気に弱いので、清潔な資材で栽培を開始しましょう。

1.イチゴの土:専用培養土で失敗を防ぐ

一般的な野菜用培養土でも植え付けは可能ですが、同じく購入をするなら、私の経験上、初心者さんにはイチゴ専用の培養土を使うことおすすめします。

イチゴは土との相性がちょっとシビアです。植え付け後に枯れる失敗も多いため、専用培養土でのスタートがおすすめです。私も土づくりができるようになってからでも、自分でブレンドした土で何度か失敗しました

四季なり種などは特に株疲れしやすく、また病害虫にも悩まされやすいため、イチゴの生育に最適化された専用の土を使うことで、失敗のリスクを大きく減らすことができます。

失敗しない土選びに:イチゴ専用培養土

2. ベランダ向け!最適な「プランター(鉢)」の選び方

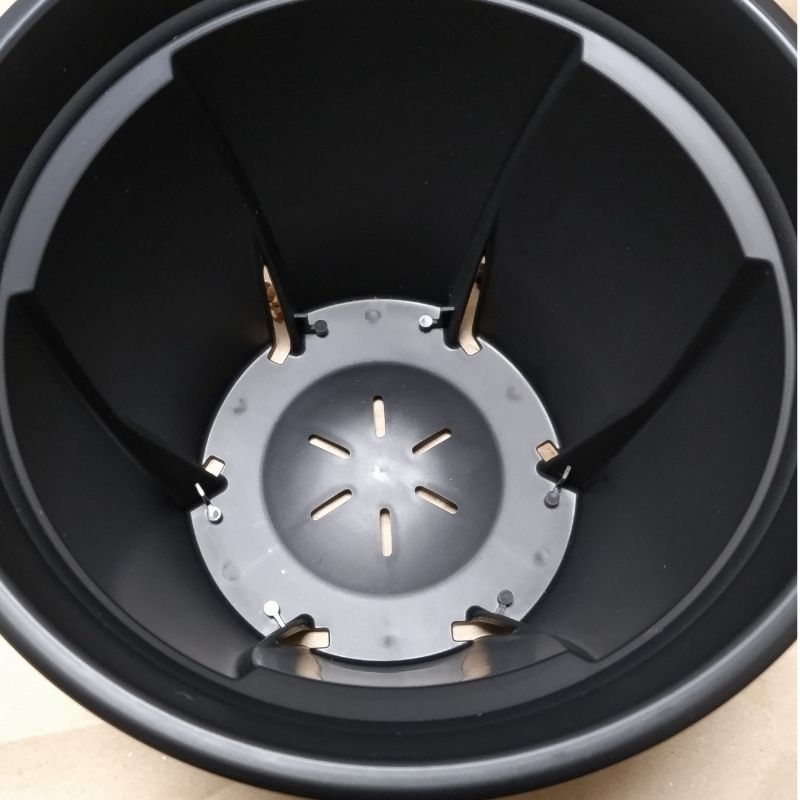

ベランダ菜園では、植え付け後の移動や管理がしやすいスリット式の丸鉢もおすすめです。

イチゴは根が浅いため、深さ20cm以上あれば栽培可能ですが、水切れや根詰まりを防ぐためにも、あまり小さすぎる鉢は避けましょう。

根張りが良くなる「スリット鉢」がおすすめ

さらに排水溝用のネットを使用すると、土の流出や害虫防止に安心です。

- 排水性が非常に高いため、根腐れを防げる

- 鉢底石が不要で、植え付けや植え替えの手間が省ける

- 取り回しがしやすく、ひなたなどへの位置移動が楽

- 土の流出防止: ベランダの床を汚しにくくなります。特に水やりの際に、排水経路が目詰まりするのを防ぐ効果もあります。

- 虫の侵入防止: イチゴはナメクジやダンゴムシに狙われやすいため、鉢底からの物理的な侵入を防ぐのは非常に有効です。

- 機能性の維持: 薄いネットであれば、スリット鉢の持つ高い通気性や排水性はほとんど損なわれず、根腐れ防止のメリットは維持されます。

失敗しない鉢選びに:スリット鉢(7号前後)

鉢底石や鉢底ネット

深さ20センチ以上のスノコのないプランターや通常の鉢には、「鉢底石」を敷いて水はけをよくして根腐れなど病気も防ぎましょう。

ベランダで使いやすい軽めの鉢底石

網目に根が入りにくい構造

3. その他イチゴ栽培に必要な基本資材

移植ゴテ・スコップ

苗を植えたり、プランターに土を入れる時、土をほぐす際などに使用。

100円ショップでも手に入ります。

培養土の袋からプランターに土を移す際、深さがあるスコップを用意しておくと便利です。

栽培途中で土を足すときなどに、3サイズセット

ジョウロ

水やりに使います。

園芸用ハサミなど

収穫・ランナーのカット・茎葉の整理などに使います。清潔なものを使いましょう。

園芸家さん達ご愛用のハサミ

野菜と一緒に台所で洗えるキッチンバサミも便利 分解可能・食洗機対応

あると楽な「便利アイテム」

イチゴの収穫を成功させるために、害虫対策・収穫の時期など以下のアイテムもあると便利です。

防虫ネット

目合いの細かいものがおすすめです。アブラムシやコガネムシなどの飛来を防ぎます。特にベランダの環境に合わせて、株全体を覆えるサイズを選びましょう。

支柱

防虫ネットを支えます。

曲がる支柱

短めの支柱 長さ変更可能

イチゴの植え付け:秋植えは9月下旬〜11月上旬(四季なりは春植え3月頃も)

イチゴの植え付けの最適期は9月下旬〜11月上旬の秋です。一季なり種は冬の寒さに当てることで翌春の花芽ができます。もし春に植え付ける場合は、四季なり品種を選ぶのがおすすめです。

植え付け時期

| 項目 | 最適な植え付け時期 | ポイント |

| 秋植え | 9月下旬〜11月上旬 | 翌春に美味しい実を収穫するための「冬越し」期間を確保できます。この時期に植えるのが基本です。 |

| 春植え | 3月頃 | 四季なり品種であれば春植えでも収穫可能ですが、夏の暑さで株が弱りやすいため、初心者の方には秋植えが安全です。 |

【写真で解説】イチゴの植え付けステップ

🍓 植え付けの最大のポイントは「クラウンを埋めないこと」です!

「深植え」は枯れや病気の原因になるので注意しましょう。

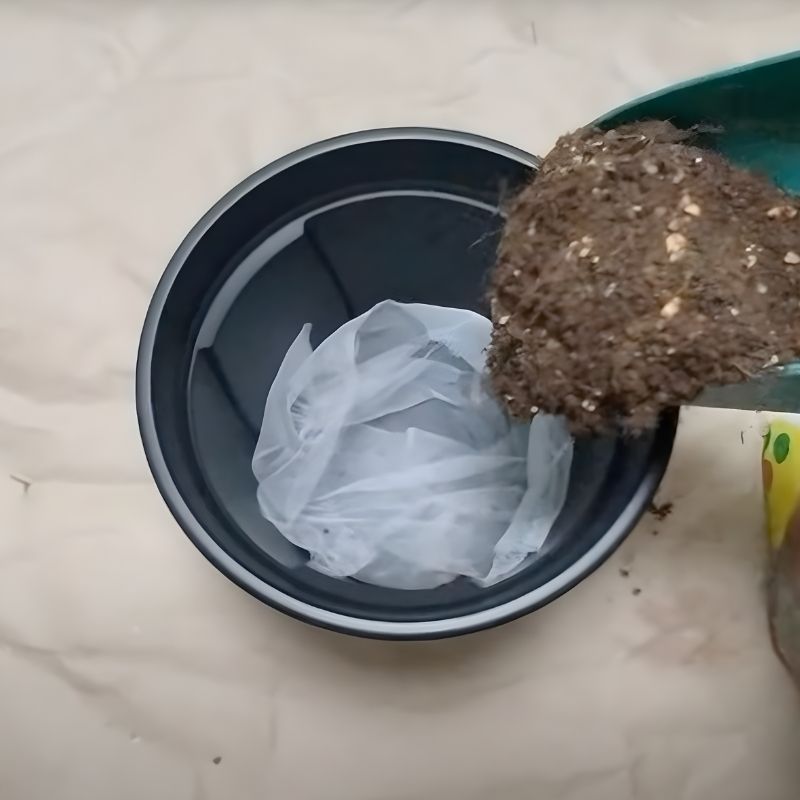

プランターに培養土を入れる

- プランターまたは鉢を用意

- 必要に応じ鉢底ネット・鉢底石を敷く

- ウォータースペース線の下まで土を入れる

- 軽くトントンと落として、土をならす

植え穴をあける

- 手やスコップなどで穴をあける

- 一度ポットを置いて高さを確認(クラウンが埋まらないように)

- 横長プランターの株間は15〜20cm

植え穴に水を注ぐ

- 植え付け後、水を求めて根が良くはる

「クラウン」を埋めずに植える

- 苗をポットからそっと抜く

- ポットの土を崩さずに植える

- 周りの土を寄せ、押さえる

プランターの土とポットの土を水平にする

水やり

- 鉢底から水が出るまでたっぷり

- クラウンや葉に水がかからないように注意

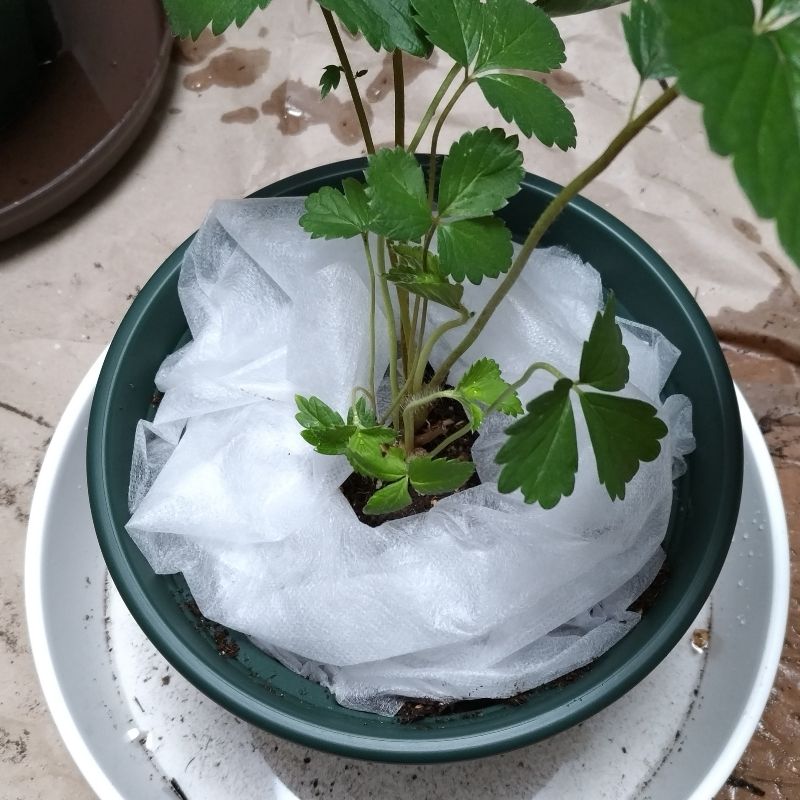

不織布・防虫ネットをかける(必要に応じて)

- 株元を不織布などでおおっても

- 支柱を立てて、防虫ネットをかける

- 防虫・防鳥のほか、防寒・保湿にも効果的

- クラウン(株の中心の太い部分)を全体を土で覆い隠す「深植え」は厳禁です。

(水やりで土がかぶるのも注意) - 土が水平になるように植えることで、クラウンが呼吸でき、翌春に花芽が出やすくなります。

- 水やりは、クラウンや葉に水がかからないようにします(病気の予防)

日々の管理:プランターの置き場所と水やり

イチゴは日当たりが好みます。水やりは、土が乾いてからたっぷり与えるのが基本です。

1. プランターの置き場所:日当たりと寒さが重要

一季なりイチゴは、冬の間に寒さに当たることで、翌春に花芽(かが・かめ・はなめ)をつけます。この過程を「低温要求」や「花芽分化」と呼びます。

- 最適な場所: 冬の間、一日中よく日が当たる場所(南向きのベランダなど)に置きましょう。日が当たるほど、実つきが良くなり、甘いイチゴが育ちます。

- 風通し: 葉が茂ってくると、風通しが悪いと病気の原因になります。壁際にピッタリつけず、少し離して置くなど工夫しましょう。

- 冬越し対策: イチゴは日本の冬の寒さに強いため、特に防寒対策は不要です。

半日陰(日照不足)では育つ?:工夫が必要

結論:イチゴは日照時間が不足すると、収穫量が減り、甘みが落ちる傾向があります。

- 生育の目安: 一日最低4時間以上の日当たりが理想とされています。

- 四季なり品種を選ぶ: 一季なり品種より、日照条件に比較的柔軟に対応する四季なり品種を選ぶと、収穫の可能性が高まります。

- 高い位置に置く、鉢を頻繁に動かす: 日の当たる時間が短くても、時間帯によって日の当たる場所に鉢を移動させるだけでも効果があります。

- 反射材を使う: プランターの周りや背後に白い板やアルミホイルなどを立てかけて、光を反射させるように工夫。落下や近隣への影響に注意しましょう。

プランターを置く位置の工夫については、こちらでも紹介しています。

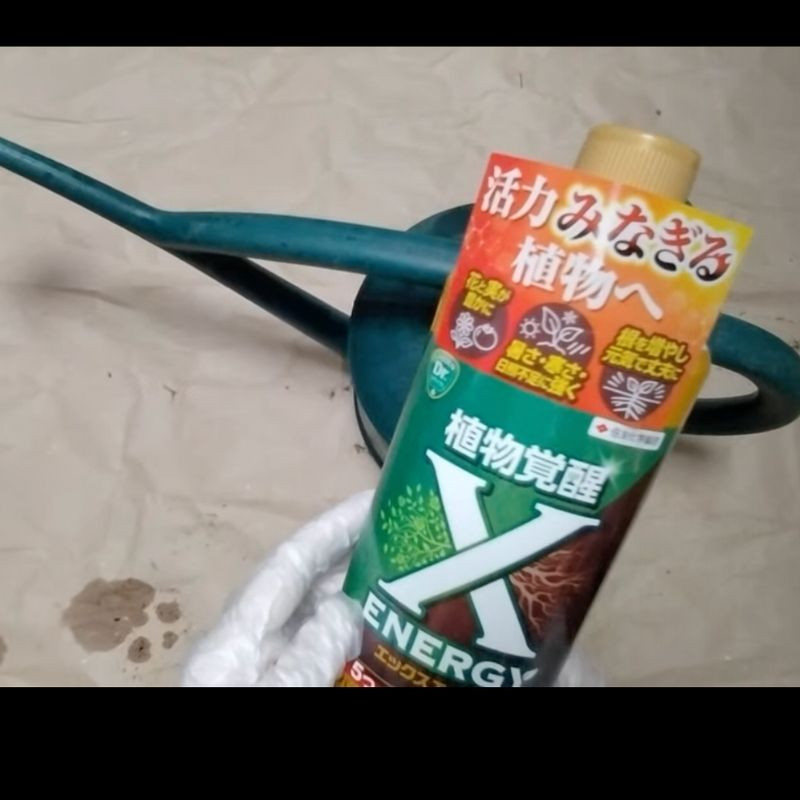

日照不足などのストレスに、活力剤の使用もおすすめです

今回の定稙でも使用しました

7号スリット鉢は、こちらに入りました。移動にも便利。取り付ける柵や壁のサイズを事前に確認しましょう。

2. 水やり:イチゴは乾燥にも過湿にも弱い

イチゴ栽培で失敗しやすいのが水やりです。イチゴはちょっとわがまま気味(^^; 水が多すぎると根腐れし、少なすぎると実が大きくならないため、「乾いたらたっぷり」のリズムを守りましょう。

① 基本のリズム:「土が乾いたら、午前中にたっぷり」

- 基本の頻度: 土の表面が乾いて、鉢を持って軽くなったと感じたら水やりのタイミングです。

- 与え方: 鉢底の穴から水が流れ出るまで、株元にたっぷりと与えます。

- 水やりの時間: 冬場は、水やりで冷えた土が日中に温まるよう、午前中に行いましょう。夕方の水やりは、夜間に土が冷え、根を傷める原因になります。

② 季節ごとの水やりポイント

| 季節 | 水やりの頻度 | ポイント |

| 秋・冬(植え付け後) | 3〜4日に1回程度 | 株が休眠期に入るため、水は控えめ。土の表面がしっかり乾いてから。 |

| 春(開花・結実期) | 1〜2日に1回程度 | 花が咲き、実が肥大する時期は水を多く必要とします。水切れしないよう注意しましょう。 |

| 夏(四季なり品種) | 毎日(朝晩2回も検討) | 猛暑が続く場合は、朝に一度水をやり、夕方に土がカラカラになっていたら二度目の水やりを検討しましょう。ただし、夕方は根腐れリスクに注意。 |

水やりは「葉」や「実」にかけない!

実や葉に水をかけると、カビなどによる病気の原因になります。水やりは必ず土(株元)行い、葉や実に水滴が残らないように注意しましょう。

イチゴの追肥:2月以降「①回目は新しい葉」と「②回目はつぼみ」を確認したら

イチゴは、花が咲き実がつく時期に多くの栄養を必要とします。

特に四季なり品種は収穫期間が長いため、定期的な追肥(肥料の追加)が欠かせません。

追肥はいつから始める?:①2月の新しい葉 ②春のつぼみを確認後

植え付けた年の追肥は基本的に不要です。

冬の間は株が休眠しており、この時期に肥料を与えても根が吸収できず、根傷みの原因になることがあります。

新しい葉やつぼみが見え始めてから、順に追肥を行いましょう。

| 追肥のタイミング | 目安の時期 | 方法のポイント |

|---|---|---|

| 1回目(休眠明け) | 2月中旬頃 | 新しい葉が出始めたら少量施す |

| 2回目(つぼみ確認) | 3月中旬〜5月上旬 | 葉の中心につぼみを確認したら追肥 |

| 3回目以降(実なり期) | 開花〜収穫期 | 1週間に1回、薄めた液体肥料を水やり代わりに |

追肥の方法と注意点:ベランダでは液体肥料が便利

追肥には、即効性があり濃度を調整しやすい液体肥料がベランダ栽培に向いています。

- 液体肥料:実がつき始めたら、1週間に1回程度、水やりの代わりに株元へ。

- 化成肥料(粒状):1・2回目のタイミングで、株元から少し離した場所に置いて土となじませる。以降は3〜4週間おきに追肥。

注意

肥料がクラウン(株の中心)にかかると、傷んで枯れる原因になります。

必ず株元から離した土の上に施しましょう。

肥料の与えすぎに注意!

窒素成分の多い肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂って花や実がつきにくくなることがあります。

これは肥料過多による生育の乱れで、イチゴではよく見られるトラブルのひとつです。

- 花がなかなか咲かない

- 実のつきが悪い、または小さい

- 葉の色が濃すぎて、株全体が大きくなりすぎている

- 一時的に追肥を止め、水やりだけで様子を見る

- 肥料は規定量を守る

- リン酸成分が多めの肥料を使うと、花つき・実つきが改善しやすくなる

イチゴのお世話① 秋冬の管理(12月〜2月)

イチゴは、春に大粒で甘い実を収穫するために、冬の間の株のケアがとても重要です。

寒さの中で無理に花や実をつけさせず、体力を温存させることが、春の実つきを左右します。

冬越し中の管理|葉が赤くなっても大丈夫!

イチゴは耐寒性が高いため、特別な防寒対策は不要です。

ただし、以下の点を意識しましょう。

- 葉の色変化:寒さで葉が赤や紫色になることがありますが、これは生理的な反応であり、病害虫ではありません。摘み取らずにそのまま残しましょう。

花芽摘み(摘花)|大粒の実を作る秘訣

寒い時期に咲いた花をそのままにしておくと、寒さで実にならないうえに、株の体力を無駄に消費してしまいます。

- 時期:1月までに咲いた花や蕾(つぼみ)は摘み取る

- 目的:株を休ませて体力を温存し、春の開花・実つきをよくするため

- やり方:花や蕾を手で摘むか、ハサミで花芽ごと切り取る

下葉かき|風通しをよくして病気を防ぐ

古い葉や枯れた葉を放置すると、風通しが悪くなり、灰色かび病などの原因になります。

- 時期:黄色く枯れた葉を見つけたら随時

- やり方:下葉をつけ根から摘み取る

- 注意:寒さで赤や紫になった葉は健康な葉なので、摘み取らずに残す

春以降、イチゴは細いランナー(つる)を伸ばして子株を作り始めます。

そのままにすると親株の養分が奪われ、花や実が小さくなるため、早めの処理が大切です。

イチゴのお世話②人工授粉をしよう:3月以降〜

ベランダ菜園ではミツバチなどの虫が少ないため、人工授粉(じんこうじゅふん)が実つきを左右します。

防虫ネットを使用している場合は特に、人工授粉が必須です。

人工授粉の時期と最適な時間

- 時期の目安: 3月以降、花が咲き始めたら

- 最適な時間: 晴れた日の午前9時ごろまで

花粉は乾燥した午前中によく飛ぶため、受粉が成功しやすくなります。

- 筆など道具を用意

- 花の中心のふくらみ全体を優しくなでる(雄しべ→雌しべへ花粉を移すイメージで)

- 他の花にも繰り返す(同じ筆でOK)

人工授粉の道具

- 毛先の柔らかい化粧筆(チークブラシなど)

- 100円ショップの耳かきの梵天(ぼんてん)・絵画用筆・綿棒でも代用可能

【私の場合】(こっそりと)

最初のうちの受粉作業、それはそれは丁寧に筆で行っていました。

しかし、もう少し手軽に済ませたいときは、水やり前に清潔な指先で花の中心をやさしく、くるくるとなぞるだけでもOK。

思いついたときにすぐ授粉できるのが便利です(多少形がいびつでもご愛嬌)。

ただし、筆のほうが花粉を隅々まで行き渡らせやすいため、最初のうちは筆の使用がおすすめです。

イチゴのお世話③ランナー処理:株の体力を守る

花が咲く春以降、イチゴは細いランナー(つる)を伸ばして子株を作り始めます。

そのままにすると親株の養分が奪われ、花や実が小さくなるため、早めの処理が大切です。

ランナー処理の目的と時期

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 養分を実と翌年の花芽に集中させ、収穫量を増やす |

| 時期 | 4月上旬〜6月上旬頃(花が咲き始めたら) |

| 頻度 | 見つけ次第、こまめに処理 |

ランナー処理のやり方:つけ根の1〜2cm上を切る

- 清潔なハサミを用意

- 株元を確認(親株とランナーのつなぎ目)

- つけ根の1〜2cm上を切る(手でちぎると傷むのでハサミで)

- つけ根の間際ギリギリをカットするのは、株の他の部分を痛める場合があるので注意しましょう。

子株を増やしたい場合(採苗)

翌年の株を増やしたい場合は、実の収穫が終わった6月以降にランナーを利用します。

ランナーの先端をポットの土に固定し、発根したら切り離して子株として育てます。

イチゴの収穫:ヘタの際まで真っ赤に完熟させよう!(開花から約30日)

いよいよベランダでのイチゴの収穫です。市販のイチゴとは違い、完全にヘタの際まで真っ赤に完熟させてから収穫できるのが、家庭菜園の最大の醍醐味です。

1. 収穫開始の目安と時期

イチゴは花が咲いてから約30〜40日で収穫期を迎えます。

| 項目 | 目安の時期 | ポイント |

| 一季なり品種 | 4月上旬〜6月上旬頃 | ゴールデンウィーク頃から収穫最盛期を迎えるのが一般的 |

| 四季なり品種 | 5月上旬〜秋まで | 夏の暑さで一度休憩した後、秋にも再び実をつける |

完熟のサイン:粒まで赤くなったら食べごろ

- 色づき: 実の先端だけでなく、ヘタの際(きわ)まで、品種ごとの色に濃く色づいたら収穫のサインです。

- 香り: 完熟すると、甘い香りが強くなります。

- 【究極の完熟】 最も甘く熟した状態になると、実の表面にあるツブツブ(種)まで赤く色づきます。

2. 収穫方法:実を触らずハサミでカット

収穫した実を傷つけないよう、また株を痛めないよう、ハサミを使って丁寧に切り取ります。

- ハサミを用意: 清潔なハサミを用意

- ヘタの上をカット: ヘタの少し上(果柄の部分)をハサミで切り取って収穫

【注意】 イチゴは追熟(収穫後に甘くなること)しないため、ヘタの際まで赤く色づいてから収穫しましょう。

収穫するイチゴの数を3個位までにして、小さいものを摘花すると、株の体力維持につながります。

【ご注意!】完熟した実は鳥のターゲットになります

ベランダで赤く熟したイチゴは、鳥にとって格好の餌となります。せっかく完熟した実が食べられてしまうのを防ぐため、以下の対策を検討してください。

- 発見即収穫: 赤くなった実を見つけたら、早めに収穫して鳥に気づかれないようにしましょう。

- 物理的な防御: 実が色づき始めたら、プランター全体を防虫ネットや鳥よけネット・糸で覆うのが最も確実な対策です。

翌年につなげる!イチゴの株の更新(子苗採り)

イチゴは、同じ株で長く栽培を続けると徐々に実の大きさが小さくなり、収穫量も減っていきます。このため、収穫が終わった後、株元から伸びるランナーを利用して「子苗を採る(株を更新する)」作業が、翌年の豊作に繋がる大切なテクニックです。

株の更新(採苗)が必要な理由と時期

- 目的: 親株の体力が落ちる前に、元気なランナーから新しい子苗を作り、栽培を継続するため

- 時期: イチゴの収穫が終わった5月下旬〜6月頃からランナーが勢いよく伸び始める

- 植え付け時期: 採った子苗は10月頃に定植(植え付け)

子苗(ランナー苗)を採る手順

収穫が終わった親株はそのままにしておき、伸びてきたランナーを使って新しい苗を作ります。

STEP 1:ランナーを固定する

- ランナーが伸びてきたら、その先端の子株を、あらかじめ培養土を詰めたポリポット(直径約7.5〜9cmなど、苗購入時のものは綺麗に洗う)の上にのせます。

- ランナーを切らずに親株と繋がったまま、ビニールタイ(ワイヤー入りの結束材)などをU字に曲げ、子株のつけ根の親株側を土に軽く固定します。100円ショップのユーピン・使用済みマスクのワイヤーを気鋭に洗ったものなどでも代用できます。

STEP 2:発根を待つ

- 固定後、水やりを続けます。1〜2週間で子株から根が出て、ポットの土に定着(発根)します。

STEP 3:親株から切り離す

- 子株がポットにしっかりと発根したら、親株と繋がっているランナーを3cmほど残してハサミで切り離します。

- この子株からさらに同じように、2つ目以降の子株にも繰り返します。

【注意】採苗は2つ目以降の子株を使う

- ランナーの先端に最初にできる子株は、俗に「太郎苗(たろうなえ)」と呼ばれます。太郎苗は、親株のウイルスなどを受け継いでいる可能性があります。

- 親株から数えて2つ目以降にできる、元気な子株(次郎苗・三郎苗など)をポットに固定して利用するようにしましょう。

【知っておきたいルール】

種苗法で保護されている品種(登録品種)は、自分で増やした子苗を販売したり、知人に無償で譲り渡したりすることが禁止されています。

家庭菜園で自分で楽しむ範囲に留めるように注意が必要です。

イチゴの病害虫:早期発見と予防で実を守ろう

ベランダ菜園で安全なイチゴを収穫するためには、病気や害虫の早期発見と予防が重要です。風通しの悪さや過湿は病気の原因となり、アブラムシやハダニ、ナメクジなどの害虫も狙いやすくなります。まずは予防を徹底しましょう。

イチゴに発生しやすい主な病気と予防法

| 病気の種類 | 発生時期・原因 | 予防と初期対処 |

|---|---|---|

| うどんこ病 | 春〜秋。 葉や花、実に白い粉状のカビ。 風通しが悪いと発生 | 下葉かきで風通しを良くする。水やりは葉にかけ、土に直接与える。症状のある葉は早めに取り除く。 |

| 灰色かび病 | 多湿時(梅雨や収穫期)。 実や花に灰色のカビ。過湿や雨に当たると発生 | 実が土に触れないよう敷き材を使用。過湿を避け、病気の葉や実はすぐに取り除く。 |

環境改善で予防を徹底

- 水やりは土の表面が乾いたら午前中に

- プランターを壁から離して風通しを確保

- 収穫期は不織布などで株元を保護(わらやココヤシファイバーは飛散に注意)

イチゴに発生しやすい主な害虫と対策

| 害虫の種類 | 発生時期と症状 | ベランダでの具体的な対策 |

| アブラムシ | 3月〜5月頃。 新芽や葉裏に群がり、養分を吸う。ウイルス病を媒介することも。 | 見つけ次第、粘着力の強いテープやティッシュなどで取り除く。 |

| ハダニ | 真夏。葉の裏にいる小さなダニ。 葉の色が白っぽくカスリ状になり、株が弱る。 | 水に弱いので、葉の裏に勢いよく水をかける(葉水)。 |

| ナメクジ、ダンゴムシ | 年間。実や葉を食害する。 特にナメクジは実の収穫直前に被害が多い。 | 鉢底のスリットや排水口にネットを敷く。 |

備考

- 広がる前に速やかに対処することが大切です。

- 食品由来の薬品も活用できます。

よくある質問(QA):イチゴ栽培の困りごと

ベランダでのイチゴ栽培で、初心者の方が疑問に感じやすい・困りやすいトラブルについてお答えします。

ベランダ栽培におけるマルチングの考え方

ベランダ菜園では地植えと異なり、マルチングの是非は時期によって判断することをおすすめします。目的は主に実の汚れ防止と株元の環境管理です。

| 時期 | マルチングの推奨度 | 理由とアドバイス |

| 植え付け〜春の成長期 | ・土の渇き具合が目でわかり、水やり管理がしやすい ・ベランダでは、加湿や蒸れを防ぐため、実がない時期は無理に敷かなくてOK | |

| 開花〜収穫期 | 推奨 | ・実が大きくなり土に触れると汚れや過湿のリスクがある ・マルチングで株元と実を保護 |

私の場合は、一年中、防虫ネットをかけて栽培しています。

ワラやヤシガラを使用した際は、風で動いて飛んでしまったり、日照が少なく寒いので土もなかなか乾かず、ずっとジメジメ状態。逆効果になってはいけないと冬の間は外して、春になってから、保温と実の保護に不織布を株の周りに敷きました。

マンションのベランダで飛び散りにくいマルチング方法

泥はね防止と実の保護には、マルチングが有効です。不織布を使う場合は、以下の方法で風対策を行いましょう。

- 不織布マルチの設置

- 中央に十字や円形の切れ込みを入れたり、細長くまとめて、株元に被せる。

- 根を痛めないように、周囲を土に埋めるか、園芸用ピンで固定して風で飛ばされないようにする。

- 防虫ネットで覆う

- 実がなる時期だけ株全体を網目の細かいネットで覆うことで、清潔に保ちつつアブラムシや鳥の食害も防げます。

- 不織布

通気性がよく、白色が下からの反射にも多少有効 - 黒マルチ

保湿保温に効果がある プランターの場合は、蒸れに注意 - ワラ・ヤシの繊維

天然素材で土に帰るが、飛散しやすいのでベランダでは注意が必要 - アルミホイル

実が土に触れないように上記の代用も(破れや風で飛ばないように注意)

🍓コラム:実はイチゴの旬は「春」って本当?(タップして開閉)

寒い冬にスーパーでたくさんのイチゴが並ぶため、「イチゴの旬は冬」と思っている方が多いかもしれません。しかし、イチゴ本来の旬は、私たちが育てている環境と同じく「春」です。

🍓なぜ冬にイチゴが出回るのか

私たちが冬に食べるイチゴは、「促成栽培(そくせいさいばい)」という方法で、ハウス内の温度や光などをコントロールして作られています。

寒い環境から、外に出して春がきたと勘違いして花を咲かせたり…生産者さんのこのような工夫があって、クリスマスケーキなど、私たちは冬にも美味しいイチゴをいただけています。

おわりに:ベランダで「イチゴの宝石箱」を完成させよう!

イチゴのベランダ栽培は、植え付けの深さや人工授粉、追肥のタイミングなど、いくつかのポイントを押さえる必要があります。でもその手間をかけた分、収穫できた時の喜びは格別です。

大切に育てたイチゴの実が、太陽の光を浴びて真っ赤に輝く姿は、まるで一粒のジュエリーのよう。まさにプランターは「宝石箱」です。ぜひベランダでのイチゴ狩りで、採れたての甘さを体験してください。

さあ、今日からあなたも身近に「イチゴのある暮らし」を楽しんでみましょう!

【ご購入時の注意点】

・購入時は、販売元、価格、および書籍の形式(紙または電子)をご確認ください。

・Amazonでは、Kindle版(電子書籍)が先に表示される場合や、公式販売以外の出品(中古品・高額転売品など)が混在する場合があります。

・楽天市場では、電子書籍(楽天Kobo版)が検索結果に含まれることがあります。

>>通常発送より早く届く無料配送サービス・会員限定価格あり・対象の映画TV番組が見放題「Amazonプライム 30日間無料体験」はこちらから

>>お手持ちのスマホやパソコンで対象の電子書籍が読み放題!「Kindle Unlimited 30日間無料体験」はこちらから

※解約した場合、有効期間終了後はライブラリから利用できなくなります。

※通常のKindle価格で一冊ずつ購入した場合には、いつでもライブラリから読むことが可能です。

『やさいの時間10月号』を通常版のKindleで購入してみました。

パソコンの大画面でも、栽培作業中にスマホでちょっと確認したりもできます。両方とも公式の無料アプリをインストールするだけ。一番は寝転んでスマホで見る時、指を横に移動するスワイプでページをめくったり、簡単に拡大して見ることができ活躍しています

参考文献(2025年11月参照)

種苗法(平成十年法律第八十三号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083

農林水産省「品種登録データ検索」

https://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「流通品種データベース」

https://hinshu-data.jataff.or.jp/varieties/search?clear=1

文部科学省「食品成分データベース」

https://fooddb.mext.go.jp/

文部科学省「日本食品標準成分表 2020年版(八訂) 増補2023年」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html

https://www.mext.go.jp/content/20230428-mxt_kagsei-mext_00001_011.pdf

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

https://www.naro.go.jp/index.html

生物系特定産業技術研究支援センターhttps://www.naro.go.jp/laboratory/brain/contents/fukyu/episode/episode_list/161002.html

園芸学研究2015 年 14 巻 4 号 p. 409-418「共同育種によるイチゴ種子繁殖型品種‘よつぼし’の開発」森 利樹, 小堀 純奈, 北村 八祥, 井口 工, 加藤 伊知郎, 曽根 一純, 石川 正美, 前田 ふみ, 深見 正信, 磯部 祥子, 佐藤 修正

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010900013