「お味噌汁や冷奴に、ちょっとだけ薬味が欲しいな…」

少量を使いたいのに、一束買うと余らせてしまうことが多い薬味ネギ。もし、プランターから簡単に、しかも何度も収穫できる便利な野菜があったら、嬉しいものですね。

一度植えれば、採っても採ってもまた生えてくるワケギは、まさに「採れたての贅沢」と「賢い節約」を同時に叶えてくれる、頼もしい野菜です。

ベランダ菜園を10年ほど続けている私も、ワケギを育て始めてから、薬味ネギを買うことがほとんどなくなりました。

この記事では、「ワケギ(わけぎ)」のプランター栽培の成功法を、準備から植え付け、追肥、収穫、そして翌年も楽しむためのタネ球(球根)の保存方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

さあ、あなたも今日からベランダ菜園で、新鮮なワケギを無限収穫できるようになりませんか?

作業の様子を動画でチェック♪

動画はYouTubeでもご覧いただけます>>YouTube動画はこちら

本文ではワケギの中耕・土寄せのポイントも解説しています!

ワケギの基本データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 / 和名 | Allium x wakegi Allium × proliferum と表記されることもある |

| 和名 | ワケギ(分葱) |

| 分類 | ヒガンバナ科 ネギ属 |

| 原産地 | 地中海沿岸・シベリア地方など |

| 栽培難易度 | ★☆☆☆☆ (とてもやさしい) |

| 特徴 | ・種ではなく球根(タネ球)を植える ・株が分かれて増える(分けつ) ・夏は地上部が枯れて休眠 ・ネギよりも柔らかく甘みがある |

| 連作障害 | あり(同じ土では1〜2年あける) |

| 土壌酸度 | pH6.0〜6.5(弱酸性〜中性) |

| 植え付け時期 | 8月下旬~10月頃 (温暖地では春植えも可能) |

| 収穫時期 | 9月下旬~翌年5月頃 |

| 成育適温(気温) | 15〜20℃(涼しい気候を好む) |

| 球根の植え付け間隔 | 10から20cm |

| 収穫まで | 植え付けから約3週間 |

| 草丈 | 約20〜40cm |

| 日当たり | 日当たり〜半日陰(日当たりが良いと生育旺盛) |

| 耐暑性 | 弱い(夏は休眠に入る) |

| 耐寒性 | 強い(冬は霜よけ・保温すると収穫期間が伸びる) |

| プランターサイズ | 深さ20cm以上(8号鉢・標準プランター65cm/12L程度など) |

| 病害虫 | さび病、べと病、黒斑病 アブラムシ、ネギアザミウマ、ヨトウムシ、ナメクジ |

| 栽培ポイント | ・水やりは乾いたらたっぷり ・収穫のたびに追肥すると長く楽しめる ・葉を少し残して収穫すると再生が早い ・夏は掘り上げて球根保存 ・翌年も栽培可能 |

ワケギとはどんな野菜?:家庭菜園に最適!

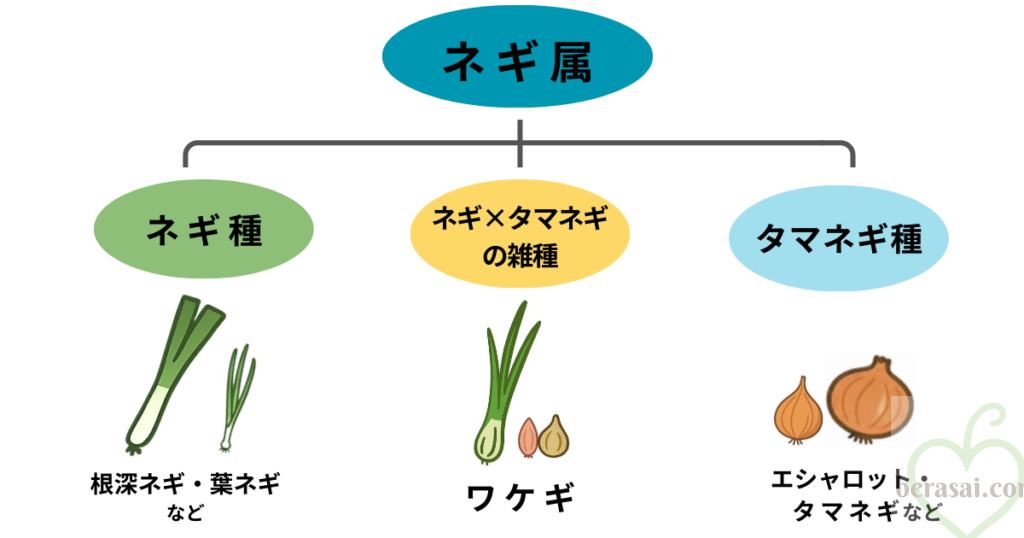

ワケギは、ネギと小型タマネギの一種「エシャロット」との雑種と言われていて、両方の良いところを持つ野菜です。

ワケギの原産地はギリシャを中心とする地中海沿岸や、シベリア地方などとされています。

球根(鱗茎)が分球しやすく、一度植えると数年にわたって収穫できます。

ネギよりも香りが穏やかで葉や茎が柔らかく、和え物や汁物の薬味として使いやすいのが特徴です。

ワケギの特徴:分けつして増えていく!

大きな特徴は、名前の由来にもなっている「分けつ(株が増えること)」。

植えた球根が、自然と分かれて増えていくので、一度植えるとどんどん収穫量が増えていきます。

- 球根を植える

- 分けつして増える

- 何度も収穫できる

球根を植える

ワケギは種では増えにくく、球根での栽培が基本です。植えた球根から次々と葉が伸びます。

分けつして増える

植えた球根が自然に分かれ、株がどんどん増えるため、一度植えると収穫量が年々増えていきます。

何度も収穫できる

植え付けから約1カ月で収穫可能。2週間ほどで新しい葉が再生し、長く楽しめます。

「ワケギ」はベランダ菜園に最適!:3つの理由

「ベランダ菜園を始めたいけど、何を育てたらいいかわからない…」

そんな初心者の方に、ぜひおすすめしたいのがワケギです。

理由は以下の3つです。

- 省スペースのプランターで育つ(半日陰でもOK)

- 手間いらずで簡単

- 一度植えれば何度も収穫できる(コスパ最高!)

省スペースで育てられる

ワケギはプランターでも十分に育つため、ベランダや小さなスペースでも気軽に始められます。

手間がかからない

病害虫に強く、球根に栄養を蓄えているため、多少の乾燥にも耐えます。こまめな手入れはほとんど不要です。

何度も収穫できる(無限収穫)

一度植えれば、葉を刈り取っても再び生えてきます。正しい方法で収穫すれば、ワンシーズン中に何度も楽しめ、コストパフォーマンスも抜群です。

このように、ワケギは初心者でも手軽に栽培でき、長く楽しめる家庭菜園向きの魅力的な野菜です。

ワケギの購入方法と選び方

ワケギは、球根(タネ球)や苗を植えて栽培するのが一般的です。

タネ球や苗はホームセンターや園芸店で購入できます。固定種など一般品種の場合は、フリマサイトなどでも手に入ります。

ワケギのタネ球:少し高いけれど、長期的にお得!

ワケギは種ではなく球根(タネ球)で育てます。一度植えれば毎年収穫できるため、初期費用は少しかかりますが、長期的にはお得な栽培方法です。

ワケギは、タネ球や苗から育てるのが基本です。

購入場所

ワケギはホームセンターや園芸店、ネットショップ、フリマサイトなどで入手できます。

※季節によって入荷状況が変わるので、早めにチェックすると安心です。

- ホームセンター・園芸店

- インターネットの園芸ショップ

- 固定種はフリマサイトなどでも入手可能

選ぶポイント

元気な球根を選ぶことで、発芽率や育てやすさが変わります。

- 硬くしっかりしたもの

- ふっくらとハリ・ツヤのあるもの

- カビや腐敗がなく、形の整ったもの

以下は、一般的に流通しているワケギのタネ球の例です。

- 時期により在庫切れとなっている場合があります。

ワケギの苗:手軽に栽培

ワケギは苗での販売もされており、手軽に栽培を始めることができます。

- 苗からなら、より簡単に育てられる

- 葉や茎が元気で傷がないものを選ぶ

- ポットの下から白い根が少し見えるとより安心

ワケギ栽培の準備

わけぎはとても育てやすい野菜です。最小限の道具と知識で十分に栽培を楽しめます。

必要な道具・資材一覧

ワケギのプランター栽培に必要なものは、主に以下の3つです。

- プランター

- 培養土

- 肥料(液体肥料がおすすめ)

この他、必要に応じて、鉢底(石)ネット・防虫ネット・支柱などを用意します。

プランター選びのポイント:最適な大きさと深さは?

65cm標準プランター・幅広のプランター・7〜8号の鉢などを用意します。

わけぎの根はそれほど深く張らないため、深さがあまりなくても問題ありません。

7号や8号の鉢で数鉢に分けてに密植気味に育てると、少ないスペースで、刻んで薬味に利用しやすいサイズのワケギを少しずつ収穫できます。また大きいプランターに比べて、水やり後の重さも軽くなるため置き場所の入れ替えにも便利です。

- 深さ: 20cm程度

- 長方形プランター60cm程度

- 幅広のプランターでも

- 7〜8号鉢は取り回ししやすく便利

深さ20cm以内なら鉢底石はなくてOK。

底に排水ネットを敷くと、虫の侵入防止になります。

土の準備:市販の培養土でOK

わけぎは市販の野菜用培養土を使えば、初心者でも簡単に植え付けができます。元肥入りのものが多く便利です。

- 野菜用培養土: 「元肥入り」「緩効性肥料配合」など、そのまま植え付け可能

- 栽培途中の「土寄せ分」を少し多めに用意

後程、栽培の途中で「土寄せ」を行います。

その分の用土をあらかじめ多めに用意しておきましょう。

野菜用培養土の選び方については、こちらの記事で紹介しています

追肥用の肥料:液体肥料が便利

ワケギは植え付け時の元肥だけではなく、栽培途中に「追肥(ついひ)」を行います。

液体肥料や固形肥料を使って、収穫のたびに栄養を補給すると、「連続収穫」が可能になります。

- 液体肥料:水やりと同時に使用できる

- 固形肥料:株の周りに軽くまく

ベランダでのプランター栽培では、「液体肥料」が水やりと同時に使用できて便利です。

リン酸成分を多く配合。葉物・根菜・果菜同じ倍率に薄めて与えられるので便利。

固形肥料は成分8-8-8のバランスが良いものがおすすめです

ワケギの植え付け:8月下旬~10月

ワケギのプランター栽培はとても簡単です。ここでは、失敗しない植え付けのタイミングと手順を5ステップでわかりやすく解説します。

ワケギは種ではなく球根から育てる

ワケギは花が咲きにくく種子ができないため、球根から育てます。この球根を「タネ球」と呼びます。ワケギ栽培にはこのタネ球を植えることが一般的です。

ワケギは花が咲きにくく、種子ができません。そのため、球根「タネ球」を植えて育てるのが一般的です。

植え付け時期は:8月下旬〜10月

8月下旬〜10月(秋)

ワケギの植え付けに最適な時期は、8月下旬から~10月にかけての秋です。

ワケギの生育が最も旺盛になるのは春と秋です。

夏に休眠していたタネ球を秋に植え付けます。涼しい気候の中で根がしっかりと張り、冬を越すための力を蓄えます。

これにより、春にはたくさんの葉を出し、また何度も繰り返し収穫できるようになります。

暑い時期の作業は:無理せず屋内で!

2025年のワケギのタネ球の植え付け時、関東地方では8月下旬になっても依然猛暑が続き、38度を記録。

この気温下では、更にエアコンの熱風もあるベランダ作業には危険であると判断し、室内で作業することに。

机の上に、園芸用のシートを敷き、その上で植え付け作業をしました。

写真のようなシートやマットを敷くと、屋内外で周りを土などで汚さずに作業をすることができて便利です。

卓上でも広げやすい、75cm四方のシートを使用しています

ワケギのタネ球の植え付け:5ステップ

ワケギの植え付けは、次の5つのステップで完了します。

タネ球の下準備

- 1片ずつ分ける

- 外側の皮は無理にむかなくてOK

- 黒くなっている部分など簡単に剥がせるものは取りのぞく

球根の外側についている茶色い薄皮は、無理に剥く必要はありません。

小さい2つのタネ球が1枚の薄皮で繋がっている場合は、そのまま1つのタネ球として植え付けても大丈夫です。

植え付ける前に、タネ球を水に数時間浸し、発芽が促す方法もありますが、夏の終わりの時期はすぐに芽が出るため、この方法は腐敗しやすいので初心者さんにはおすすめしません。

プランターに土を入れる(必要に応じて鉢底石を敷く)

- プランターのウォータースペースの線より少し下まで土を入れる

- 後ほど「土寄せ」をするので、あらかじめ土の量を減らしておく

- 後ほど「土寄せ」をするので、あらかじめ土の量を減らしておく

- 土が強く乾燥している場合は、軽く湿らせておく

- 握ると形になり、押すとホロっと崩れる程度でOK

- 握ると形になり、押すとホロっと崩れる程度でOK

- プランターを数回トントンと軽く落として、土をなじませる。

今回は、あらかじめ土づくりをしておいたので、酸度計で土のpHを測りました。

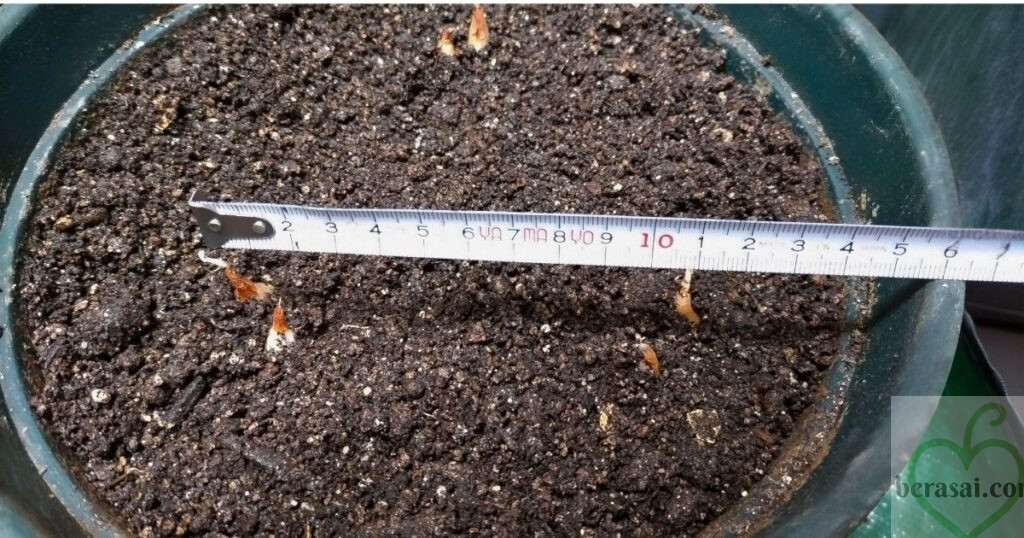

タネ球を置く

- 株間10〜15cm

- 1カ所に2球ずつ

タネ球を指で押し込む

- 先端が少し見えるくらい

- 浅植えにする(深く植えると球根が腐る原因に)

水やり

- プランターの底から水が流れ出るまで

- たっぷりと水やり

- この後は、加湿に注意

これらのステップを踏んで植え付けることで、ワケギはスクスク育ち、約1ヶ月後にはおいしい葉を収穫できるようになります。

ワケギの植え付けが完了したら、あとは簡単な管理で育てていきましょう。特別な手間はかかりませんが、いくつかのポイントを押さえるだけで、収穫量がぐっと増え、より長く楽しめます。

ここからは、より長くワケギを楽しむための栽培、収穫、保存のコツをご紹介します。

ワケギのプランターの置き場所:日なた〜半日陰でもOK!

ワケギは、日当たりを好みますが、半日陰でも育ちます。ベランダ菜園での嬉しいポイントです。

ベランダでの最適な置き場所

- 日当たり

ワケギは日光を好みますが、半日陰でも育ちます。 - 温度

暑さは苦手なため、あまり温度が高くならない場所に置くようにします。 - 風通し

蒸れを防ぎ、病害虫の予防にもなるので、風通しの良い場所が適しています。

ワケギの水やり:土が乾いてきたら「加湿に注意」

水やりは、「土の表面が乾いてきたら、与える」が基本です。

水の与え過ぎによる「加湿」には注意します。

定稙直後

- 初回のみたっぷり

- 暑い時期でも1日に1回でOK

秋(収穫が始まったら:しっかり)

- 暑さが残る収穫時期は、生育が旺盛になるので1日に1回

- 気温が下がってきたら、2〜3日に1回程度

冬(成長ゆっくり:減らす)

- ワケギの生育が緩やかになるので、水やりの回数を減らす

- 週に1回程度、土が乾燥しすぎないように注意

春(再び生育旺盛に:しっかり)

- 気温が穏やかなので、2〜3日に1回程度

- 生育が旺盛になり、収穫が始まったら、1日に1回

夏(植えっぱなしの場合:毎日しっかり)

- 暑い時期は土が乾きやすいため、毎日

- 必要に応じて、朝と夕方

- 夏の間のワケギは休眠状態のため、一般的には掘り上げておく

- 掘り上げて乾燥させることで、タネ球の腐敗防止になる

- ベランダのスペースを有効に使うことがでる!

ワケギの「中耕」と「土寄せ」:9月初旬〜

ワケギは、葉が成長するにつれて、株元がグラグラと不安定になり、風などで倒れやすくなります。

これを防ぐのが「土寄せ」です。

私はこの土寄せとともに、プランター栽培においても「中耕(ちゅうこう)」を取り入れています。

ワケギの中耕:プランターでも有効!

中耕とは(ちゅうこう)とは、主に畑での野菜栽培において、栽培期間中に畑の土が固くなった時に、畝(うね)や株の間などの表層を浅く軽く耕す作業です。

中耕(ちゅうこう)

【意味】

作物を栽培中に、固くなった土を浅く耕す作業のことです。

中耕の効果は…

1.土をやわらかくすることで根の張りをよくする。

2.土の通気性をよくする。

3.雑草防止。

4.耕すことで水分や追肥の吸収を高める。引用:株式会社 サカタのタネ

ベランダ菜園における中耕の効果

まだ肥料を与えられない時期において、生育を良くすることができるので、私はベランダ菜園においても「土寄せ」と併用して行っています。

プランター内の通気性・排水性の回復

- 水やりや雨で固まった土の、表面をほぐす

- 酸素や水の吸収が改善されて、根張りが良くなる

- 根が安定するので、地上部分の葉も生育が良くなる

雑草防止・除草効果

- 小さな雑草も同時に取ることができる

中耕の方法:プランターの場合は優しく!

- 手の指・割り箸などで

- 土の表面を軽くなぞる

- 株を痛めないように、株元は特にやさしく

土寄せ・追肥とセットにするとさらに効果的です。

この後の生育過程においても「土が固まっているな」と感じたタイミングでも行うと良いでしょう。

このように、ベランダ菜園でも中耕をすることで、野菜の根張り・成長が大きく変わります。

ワケギの土寄せ:株を支えて成長をうながす!

ワケギの葉が伸びてきたら、土寄せを行います。

土寄せとは

ワケギの土寄せとは、株元に新たに土を寄せてかぶせる作業で、主に草丈10〜20cm前後の随時追肥ついでに行うのが基本です。

「土寄せ(つちよせ)」とは

【意味】

植物の根元や株元に土を寄せてかけることです。土寄せの効果は…

1.根元や株元の土が雨や風で流れてしまい、根の乾燥や根の張り不足によって株が倒れてしまうことを防ぐ。

2.ジャガイモやニンジンでは、根の部分に日光が当たることにより表面が緑色に着色すること防ぐ。

3.一本ネギでは、生育に合わせて土寄せを繰り返してネギの白い部分を育てる。引用:株式会社 サカタのタネ

土寄せの目的と効果:株元の安定

ワケギの土寄せには、以下のような効果があります。

- ワケギが風で倒れるのを防ぎ、株元を安定させる

- 土をかぶせ押さえることで、しっかり根を張る

- 新しい球根の形成を促す効果も

土寄せの時期:植え付け2週間後〜

ワケギを植え付けて2週間ほどしたら、土寄せを行います。

- 植え付け2週間後

- 土が減ってきた時

- 茎の白い部分が伸びてきた時

土寄せの方法:しっかりと押さえる

株もとに土を寄せて、ギュッと押さえるのがポイントです。

- 株の周りの土を、根元を覆うように寄せる

- 土を株元にしっかりと押し付けるのがポイント

- 葉の上まで埋めないように注意(生育不良・病気の原因)

ワケギの追肥:9月中旬〜

植え付け時に与える元肥だけでは、ワケギの生育に必要な栄養が不足してしまいます。

そこで、定期的に追肥(追って肥料をを与えること)をします。

また収穫のたびに追肥をセットですることで、何度も収穫できる「無限収穫」が可能になります。

追肥とは

「追肥(ついひ)」とは

【意味】

植物の生育の状況を見ながら、必要な養分を追加で与えることを追肥といいます。

すぐに効果が出るように、速効性のある液体肥料や化成肥料を施します。引用:株式会社 サカタのタネ

追肥の時期:植え付け2週間後〜

ワケギの追肥はこれまでの夏野菜より少し早めの、植え付け2週間後から行います。

- 植え付け2週間後〜

- 以降は、ワケギを収穫する度に

追肥の方法

肥料のパッケージに記載されている用法・用量を守りましょう。

- 液体肥料の場合は水で希釈して水やり代わりに

- 固形肥料のは株の周りにパラパラとまいて軽く土を混ぜ込む

中耕・土寄せ・追肥を同時期にする場合の順番は以下のようにすると良いでしょう。

ワケギの収穫:(秋冬)9月下旬〜12月上旬:(春)3月下旬〜5月中旬

ワケギは、植え付けから、ひと月足らずで収穫できます。

その後も再生して、何度も収穫できるのも嬉しいポイントです。

収穫のタイミング:葉の長さ20〜30cm

ワケギの葉の長さが20〜30cm程で収穫していきます。

- 葉の長さが20〜30cmくらいになったら、収穫開始

- 葉が太くしっかりして、全体的に緑が濃くなっていれば食べごろ

カットする場所:3〜5cm

株元を少し残して収穫します。

- 株元から3〜5cmのところでカット

- 収穫する際は、葉をすべて根元から刈り取らずに葉を少し残す

- 残った株から新しい葉が再び伸びて、早く次の収穫ができる!

ワケギの冬越し:植えっぱなしで大丈夫!ビニール保温で冬も収穫

ワケギは寒さに強く、植えっぱなしで冬を越せます。地上部の葉が枯れても、球根は土の中で生きており、春になると新しい芽を出して再び収穫可能です。

- 水やりは控えめにし、土が乾きすぎない程度に

- 枯れた葉はこまめに取り除き、風通しを良くする

冬の間はほとんど手がかからないので、次の春に備えてゆっくり休ませてあげましょう。

冬でも収穫!ワケギの保温テクニック

冬の厳しい寒さでは葉の成長が止まり、収穫量が減ることもあります。そんなときは、透明なビニール袋と支柱を使った簡単な保温で成長をサポートできます。

ビニール袋でプランターを覆うことで、以下のような効果があります。

- 保温: 日中の太陽光で温められたプランター内の温度を保持し、生育を促す

- 霜対策: 直接霜が当たるのを防ぎ、葉の枯れを防ぐ

- 防風: 寒風から株を守り、乾燥を防ぐ

ビニール袋を使った簡単な保温方法

透明なビニール袋・支柱・ひもがあればOKです。

- 支柱を立てる: プランターの四隅に短い支柱を立て、ワケギの葉に触れないようにする

- ビニールをかぶせる: プランター全体を覆う

- ひもで固定: 風で飛ばされないように縛る

3. 収穫を続けるための冬の管理術

保温することで、夏や秋のようにグングンとはいきませんが、冬でもワケギの成長が期待できます。

- 日中の換気: 晴れた日はビニール内の温度が上がりすぎることがあるため、少し開けて風を通す

- 水やりと追肥: 土が乾燥しすぎない程度に控えめに水やり、収穫後に薄めた液体肥料を与える

- 収穫方法: 株に負担をかけないよう、まだ短い葉は残し、長く伸びた葉だけを収穫。

- 折り曲げて短い葉をよけながら収穫すると取りやすい

これらのポイントを押さえれば、冬でもわけぎの収穫を長く楽しめます。

ワケギのお礼肥え:地上部が枯れてきたら、栄養補給

ワケギは冬の間は収穫量が減っていき、厳寒期には成長が止まります。

地上部が枯れてきたら、お疲れさまの意味を込めてお礼肥え(おれいごえ)を施すと翌年も元気に育ちます。

お礼肥えは、普段の土寄せとは違い、たっぷりと栄養成分を含んだ堆肥をプランター全体に補給します。

お礼肥えとは:シーズン終わりに感謝をこめて

お礼肥え(おれいごえ)とは、野菜や果樹、花木などの植物が花を咲かせたり実を付けたり、収穫が終わった後に「お疲れさま」「ありがとう」という意味を込めて与える堆肥や肥料のことです。

これは、収穫や開花で消耗した株を回復させ、翌年も元気に育つようにサポートするために施す追肥の一種です。

お礼肥えの時期:地上部が枯れてきたら

ワケギのお礼肥えの時期は、具体的には以下のような状態の頃です。

- 葉の白い部分が多く枯れてきたとき

- 葉の成長が止まったとき

ワケギのお礼肥えの方法

以下の方法で、ワケギのお礼肥えを行います。

堆肥または野菜用培養土を使用

- プランター全体に、株元近くまで与える

- 株元は完全に埋めず、株が見える状態にする

- 病害虫予防のため、枯れた葉はカットしてもOK

お礼肥えをすることで、株は冬の間も元気に栄養を蓄え、春に再び新しい芽を出す準備が整います。

球根の掘り上げと保存方法:5月ごろ

ワケギは植えっぱなしでも育ちますが、ベランダなどのスペースが限られている場合は、球根を掘り上げて保存するのがおすすめです。

掘り上げの時期:葉が倒れたら

夏が近づき、葉が黄色くなって倒れ始めたら、生育が終了したサインです。

我が家の中間地のベランダでは、5月中旬を待たず、4月下旬に倒れ始めることが多いです。

掘り上げ:土や枯れた葉を取り除き乾燥

葉が倒れてもまだ青々としている場合は、すぐに掘り上げず、枯れてくるまで少し待ちます。最後の光合成で養分を根に蓄えるつもりで置いておくイメージです。(実際には、すぐにお世話できていないだけですが…(^^)

天気予報で雨が降る場合は、腐敗防止のために早めに掘り上げます。

- 葉が枯れたら、土から球根を掘り上げる

- 土を払い、根と葉を切り落とす

- 風通しの良い日陰で数日間乾燥させる

保存方法:ネットに入れて、通気性の良い場所で

ワケギの保存は、ネットなどに入れて、風通しの良い涼しい場所で保管します。これで、翌シーズンも楽しめます。

- 台所の排水口用ネットなどに入れる(通気性を確保して腐敗を防ぐ)

- 雨の当たらない、風通しの良い場所で保存

ワケギの病害虫:比較的少ないが早めの対処を

ワケギは病害虫に強い野菜ですが、以下のような病害虫が見つかることがあります。

ワケギの害虫

ワケギにつくのは主に次のような害虫です。

- ネギアブラムシ

- アザミウマ

- ヨトウムシ

- ナメクジ

ワケギの病気

ワケギの主な病気は以下のものがあります。

- べと病

- さび病

- 黒斑病

ワケギの病害虫の対策

これらのサインを見つけたら、無農薬でできる簡単な撃退法を試してみましょう。

- 病気対策:発生した葉はすぐに取り除き、株全体に広がるのを防ぐ

- 害虫対策:水で洗い流したり、テープで取り除く

【Q&A】ワケギ栽培のよくある質問・お悩み解決

ワケギの育て方で、誰もが一度は感じる疑問にお答えします。ここで栽培の悩みを解決して、さらに豊かな収穫を楽しみましょう!

Q. 1つの球根から何回収穫できますか?

A. 1つの球根(タネ球)から、ワンシーズンで数回から10回以上収穫することも可能です。

ワケギは、収穫を繰り返すごとに球根が分かれて(分けつ)、株数が増えていきます。

そのため、植え付け当初は1本だったものが、数ヶ月後には2本、3本と増え、収穫量も増えていきます。

正しいタイミングで追肥を行い、株を元気な状態に保てば、驚くほど長く収穫を楽しめます。

Q. 1つの球根からどのくらい増えますか?

A. 1つの球根から、10球ぐらいになります。

- およそ10倍に増える

- 1箇所に2球ずつ植えると約20球

- 1鉢3箇所に植えると約60球

日当たり・プランターの大きさ・土や肥料の量などにより変わる。

我が家の半日陰のベランダでは、この量の約半分になります。

Q. 球根が小さいです。太らせる方法はありますか?

A. ワケギの球根を太らせたい場合は、「葉の収穫を控えること」と「シーズン終わりの管理」が特に重要です。

具体的なポイントは以下の通りです。

- 収穫頻度を減らす

- 日光に当てる

- 冬の間のお礼肥えをしっかり施す

こうすることで、養分が球根に集中し、翌シーズンに植えるための丈夫な球根を育てることができます。

また次回の植え付け時には、以下の点にも配慮しましょう。

- 株間を広く取る

- プランターを大きいサイズにする:土の量が増えてより大きく成長する

Q. 葉が黄色くなる原因は?

A. 葉が黄色くなる原因はいくつか考えられます。

- 水切れ:

- 土が乾燥しすぎていると、葉の先端から黄色く枯れてくる

- 水やりを十分に行う

- 肥料不足:

- ワケギの葉の色が全体的に薄い黄緑色になってきたら、肥料不足のサイン

- 液体肥料や化成肥料で追肥を行う

- 根腐れ:

- 水やりが多すぎて土が常に湿った状態だと、根腐れを起こし、葉が黄色くなることがある

- 水はけの良い土を使い、土の表面が乾いてから水を与える

- 生育の終盤:

- 季節的な要因で、夏や冬に葉が黄色くなることがある

- 特に、翌シーズンに向けた球根を太らせる時期には、自然な現象として葉が枯れていく

まとめ:買い物いらずの簡単ワケギ栽培

ワケギ栽培は、とても簡単です。

難しい摘心や誘引といった作業は一切なく、水やりと追肥で、何度も青々と茂った葉を収穫できます。

ワケギは、節約にも役立ち、毎日の料理を彩ってくれる心強い味方。

お化粧や着替えを気にせずに、扉を開けたら新鮮な薬味がすぐ手に入る!

そんなベランダ菜園をあなたも今日から、楽しんでみませんか?

参考文献(2025年9月参照)

種苗法(平成十年法律第八十三号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083

農林水産省「品種登録データ検索」

https://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「流通品種データベース」

https://hinshu-data.jataff.or.jp/varieties/search?clear=1

文部科学省「食品成分データベース」

https://fooddb.mext.go.jp/

文部科学省「日本食品標準成分表 2020年版(八訂) 増補2023年」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html

https://www.mext.go.jp/content/20230428-mxt_kagsei-mext_00001_011.pdf

株式会社 サカタのタネ

https://corporate.sakataseed.co.jp/