切実なご意見「ベランダ菜園はやめてほしい」

自宅のベランダで新鮮な野菜やハーブを育てるベランダ菜園。収穫の喜びや緑に癒される時間は心豊かなひとときです。

しかし、マンションやアパートなどの集合住宅では、ベランダは他の居住者と隣接する空間です。思いがけないところで、このご意見のように、ご近所へ「迷惑」をかけてしまう可能性もゼロではありません。

「自分は大丈夫」と思っていても、土や水の管理、虫の問題などで、知らず知らずのうちにトラブルの原因を作ってしまうことも…。

楽しく、そして長くベランダ菜園を続けるためには、自分だけではなく、周囲への配慮が不可欠です。

この記事では、ご近所トラブルを未然に防ぎ、お互いが気持ちよく過ごせるための注意点と対策をまとめました。

まず確認!お住まいのルール(管理規約)

ベランダ菜園を始める前、そして続けていく上で最も重要なのが、お住まいのマンションやアパートのルールを確認することです。

ベランダは「共用部分」という認識を

多くの場合、マンションのベランダは「専用使用権が認められた共用部分」と位置づけられています。つまり、個人の所有物ではなく、あくまで「借りているスペース」であり、使い方には一定のルールが定められています。

まずは管理規約をしっかりと確認しましょう。以下のような項目が定められている場合があります。

- 禁止事項: 大規模な物置や構造物の設置、土を直接撒くこと、重量制限など。

- 使用細則: 手すりの外側への物の設置禁止、排水溝の管理についてなど。

「これくらい大丈夫だろう」と自己判断せず、規約を遵守することがトラブル回避の第一歩です。不明な点があれば、管理組合や管理会社に必ず確認しましょう。

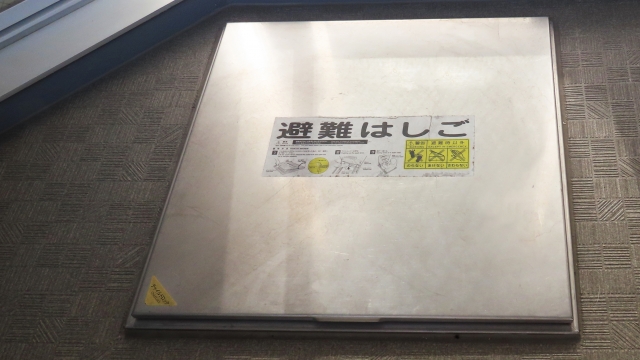

避難経路の確保は絶対!(消防法)

ベランダには、火災などの非常時に隣戸へ避難するための隔て板(パーテーション)や、階下へ降りるための避難ハッチが設置されている場合があります。

これらの避難経路を塞ぐような形でプランターや棚などを置くことは絶対にやめましょう。 これは管理規約で禁止されている場合が多いだけでなく、消防法にも関わる重要な事項です。万が一の際に自分や他の居住者の命に関わる可能性があります。

ここに注意!よくあるトラブルと対策ポイント

管理規約を守った上で、日々の作業の中で特に配慮したいポイントを具体的に見ていきましょう。

水やり時の「水」と「土」の飛散・流出

- トラブル例:

- 水やりの水が階下に飛び散る、洗濯物にかかる。

- プランターから泥水が流れ出て、ベランダの床や排水溝、さらには階下を汚してしまう。

- 対策:

- プランターには必ず受け皿を使用する。

- 水やりはジョウロの口を株元に近づけ、静かに行う。勢いよくやらない。

- 水やりの方向は、柵に対して斜めや横から。柵の外に跳ねないように。

- ベランダの排水溝はこまめに掃除し、土や枯れ葉で詰まらせないようにする。

その音、案外響いていますよ!【水受け】にひと工夫

プランターラックなどを使って少し高い位置に鉢を置くことがあります。

以前、その下の地面に水受け皿を設置したのですが、水やりの後、水が受け皿にポタポタと落ちる音が意外と響いて気になったという経験があります。

また、受け皿に水が溜まったままだと、ボウフラ(蚊の幼虫)が発生する心配もあります。蚊は、コンタクトレンズほどの、ごくわずかな水たまりでも卵を産むことがあると言われています。

そこで私は、土を休ませているプランターを防虫ネットや不織布(ふしょくふ)でおおい、栽培中の鉢と水受け皿の間にはさむことにしました。

具体的には、

- 野菜の栽培終了後、堆肥作成中、次の栽培に向けて土作りのために寝かせている、など休眠中のプランターの上に不織布をかぶせる。

- 周りを紐で固定する。

- この休眠中プランターを栽培中のプランターの下に置く。

- さらに休眠中プランターの下に水受け皿を置く。

これで水が落ちる音や水溜りを防ぐことができます。

さらにこの方法の良い点は、水やりをすることで、上にある栽培中のプランターから水分が流れ落ち、下のプランターの土の乾燥を緩やかにしてくれる効果もあります。適度な湿度が保たれるので、土を良い状態に保ちやすいと感じています。

不織布で土の表面を覆うことで、土への虫の侵入も防止できます。

結果的に、ダイレクトに水受け皿を使わないので、受け皿に水が溜まることによるボウフラ発生の心配もなくなりました。もし、鉢の置き場所や水の管理で似たようなお悩みがあれば、こんな方法も参考になるかもしれません。

直接ベランダの地面に鉢を置く場合は、貯水皿付きの 鉢受け皿 もあります。表面に水が貯まらず、水は下部の排水トレイに溜まる仕組みです。

排水トレイを引き出せば、簡単に排水を取り出して捨てることができます。

>>水やり時のアイデアは、こちらの記事においてもご紹介しています。ぜひご参照ください。

土・枯れ葉・ゴミの管理

- トラブル例:

- 乾燥した土や枯れ葉が風で舞い上がり、隣家や階下のベランダに入ってしまう。

- 使った土の袋や肥料の袋、枯れた植物などがベランダに放置され、見た目が悪く不衛生。

- 対策:

- 土の表面をマルチング(資材で覆う)すると、土の飛散防止や乾燥防止に効果的。

- ベランダ菜園では強風で飛びやすいバークチップやヤシガラなどよりも不織布が有効。

- 枯れ葉や花がらはこまめに掃除する習慣をつける。

- 園芸用品(土、肥料、空き袋など)はベランダに放置せず、適切に保管・処分する。

- 常に清潔な状態を保つことを意識する。

病害虫の発生と対策

- トラブル例:

- 発生したアブラムシなどが隣家へ飛んでいってしまう。

- 薬剤散布の匂いや飛散が気になる。

- 対策:

- 病害虫は早期発見・早期駆除が基本。こまめに植物を観察する。

- 発生初期なら手で取り除いたり、水で洗い流す。

- 薬剤を使用する場合は、飛散防止に努め、風のない早朝など、周囲への影響が少ない時間帯を選ぶ。

- 使用基準を必ず守り、できれば食品成分由来や天然成分由来の、比較的安全性の高いものを選ぶことを検討する。

- コンパニオンプランツ(一緒に植えると病害虫を抑制する効果が期待できる植物)を活用する。

肥料などの「匂い」

- トラブル例:

- 有機肥料や堆肥などの匂いが、窓を開けている隣家に流れてしまう。

- 対策:

- 匂いの少ない肥料(化成肥料や、完熟発酵済みの有機肥料など)を選ぶ。

- 肥料は土に混ぜ込むなど、表面にそのまま置かない工夫をする。

- 開封した肥料袋はしっかり密閉して保管する。

プランターなどの「落下」の危険

- トラブル例:

- 手すりに掛けたプランターや、棚の上に置いた道具が強風などで落下し、人や物に損害を与えてしまう。

- 対策:

- 手すりにプランターを掛ける場合は、内側に設置するか、専用の固定金具などでしっかりと固定する。外掛けは規約で禁止されている場合が多いです。

- 棚などに置く場合も、安定性を確認し、重いものは下に置く。

- 台風や強風が予想される場合は、事前にプランターを床に下ろすか、室内に取り込む。

- 軽い園芸道具(スコップ、ハサミなど)をベランダに置きっぱなしにしない。

ベランダの耐荷重とは?(建築基準法)

ベランダ菜園を始める前に、意外と見落としがちなのが「ベランダ自体の耐荷重」。実は建築基準法できちんと基準が決められています。

住宅のベランダ(バルコニー)は、建築基準法によって「1㎡あたり180kg以上の耐荷重」が求められています。これは、大人3人(体重60kg×3)が1㎡に立っても問題ない強度がある、という想定です。

この基準は、通常の生活や災害時の避難なども含め、安全に使えるよう定められている最低限の基準です。

実際の耐荷重は住まいごとに異なる

1㎡あたり180kgはあくまで法令上の下限値であり、実際の耐荷重は以下のような要因で変化します。

- 建物の構造(木造・鉄骨・RCなど)

- 築年数や経年劣化の程度

- 防水層や床材の状態

- 修繕履歴やメンテナンス状況

特に木造住宅のベランダは劣化により耐荷重が低下することがあるため、長年使用している場合は点検を行うことが推奨されます。

重い物は「分散」させて置く

ベランダに重い物を置く際は、次の点に注意しましょう。

- 荷重が1箇所に集中しないよう、複数箇所に分けて配置

- 大きなプランターやタンク類は直接床に置かず、すのこや台で支える

- 長期間同じ場所に置きっぱなしにせず、定期的に場所を変える

特に水分を含んだ土は見た目以上に重くなるため注意が必要です。ベランダの広さに対して過剰に設置しないよう、事前に概算で重さを把握しましょう。

集合住宅では管理規約も確認を

マンションやアパートなどの集合住宅では、建築基準法に加えて管理規約や使用細則が定められています。

- 「重い物の設置禁止」「土の使用制限」などのルールがある場合も

- 避難経路・共有部分に物を置くことは禁止されていることが多い

- ベランダに荷重をかけすぎないよう警告されている場合もある

ベランダ菜園を始める前に、必ず管理会社やオーナーさんに確認しましょう。

その他の関連法規にも注意を

耐荷重以外にも、ベランダには以下のような法的基準が存在します。(建築基準法・景観法)

- 2階以上のベランダには、高さ1.1m以上の手すりが必要(建築基準法施行令第126条)

- ベランダの増築や改修には、建ぺい率・容積率・防火規定などの制限がかかる

- 景観条例や日照規制などが地域によって適用されることもある

DIYや大規模な設置を行う場合は、行政窓口での事前確認が安全です。

ベランダ菜園で気をつけたい耐荷重のポイント

ベランダ菜園を安全に楽しむためには、以下のような対策が大切です。

安全な環境を確保してこそ、ベランダ菜園は継続的に楽しめるものです。重さのバランスや点検を意識しながら、無理のない設計を心がけましょう。

日頃からのコミュニケーションも大切に

あまり難しく考える必要はありませんが、普段からご近所の方と挨拶を交わすなど、良好な関係を築いておくことも、お互いが気持ちよく過ごすための潤滑油になります。

挨拶を心がける

日頃からご近所さんと挨拶を交わし、良好な関係を築いておくことが、いざという時の助けになります。

気になることは相談も

例えば、少し匂いのある有機肥料を使う前や、棚を設置する際など、事前に「ご迷惑をおかけするかもしれませんが…」と一言伝えておくだけで、相手の受け取り方が変わることもあります(もちろん、規約違反にならない範囲が絶対条件)。

もし迷惑をかけてしまったら

速やかに、誠意をもって謝罪し、きちんと対応する姿勢を示しましょう。

もしもの時には…

どんなに気をつけていても、うっかり、ということも。

実は私自身にも経験があります。

以前、台風が過ぎ去った後にベランダを片付けていた時のこと。

軒下に置いていた袋のくぼみに雨水がたまっていたようで、それが排水溝を通って、お隣のベランダにまとまって流れ出てしまいました。

すぐに丁重にお詫びに伺いましたが、その時、「普段からもっと注意深くならなければ」と、改めて気を引き締めました。

このように、もしご迷惑をかけてしまったかもしれないと感じた時は、素直に謝る気持ちと、誠実な対応が大切だと思います。

ルールを守り、配慮を尽くしていても、予期せぬことが起こる可能性はあります。そんな時にも、普段からの心がけとしてコミュニケーションが大切だなと感じています。

最近は防犯的な面も含めて、引越し前後の挨拶を行わない場合もあります。そのような中でも、ベランダ菜園を楽しませてもらっている身としては、マンション内で人と出会ったりすれ違う際には、こちらから気持ちの良い挨拶を、と日頃から心がけています。

まとめ:配慮と思いやりで、楽しいベランダ菜園ライフを!

ルールとマナーを守り、周囲への配慮を忘れないこと。

これが、ベランダ菜園を成功させるためのコツの1番目、基本の「キ」であると私は考えます。

しかし、冒頭の「ベランダ菜園はやめてほしい」と、切実な声が寄せられることが度々あるのも現実です。

「自分は楽しんでいるけど、誰かに我慢をさせていないかな?」

「このやり方で、ご近所に迷惑はかかっていないかな?」

時々、そんな視点を持って自分のベランダ菜園を見直すことが、トラブルを防ぐ秘訣です。

ベランダ菜園は、長く楽しむことのできる素晴らしい趣味です。

ここでご紹介したポイントや私の経験談が、皆さまの心地よいベランダ菜園ライフのヒントになれば、とても嬉しく思います。

参考文献

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186(2025年7月時点参照)

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二(避難上有効な開口部)

https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006#Mp-Ch_1_2-At_4_2_2(2025年7月時点参照)

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201(2025年7月時点参照)

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第85条(積載荷重)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338#Mp-Ch_3-Se_8-Ss_2-At_85(2025年7月時点参照)

景観法(平成十六年法律第百十号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110(2025年7月時点参照)

国土交通省「建築基準法に基づく構造方法等の認定」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html(2025年7月時点参照)

国土交通省/官庁営繕「添付資料4-2-6 建築:床荷重凡例」

https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001340034.pdf(2025年7月時点参照)